Tropus und Sequenz

Bereits ein als Kanon der Synode von Meaux/Paris (845/846) überlieferter Text erwähnt »Erfindungen« (adinventiones, fictiones), und »Zusammenfügungen, die man Prosen nennt« (compositiones que prosas vocant), die manche Kleriker und Mönche aus »Freude am Neumodischen« (qui novitatibus delectati) im Gloria und in den melodischen Erweiterungen des Alleluias bei feierlichen Anlässen, den sequentiae, »hinzufügen, einschieben, aufsagen oder leise vor sich hin murmeln« (addere, interponere, recitare, submurmurare). Dies in der schändlichen Absicht, die reine, altehrwürdige Überlieferung (puritatem antiquitatis) zu durchsetzen (interpolare), weshalb es zu verurteilen sei und derjenige, der es dennoch tue, abgesetzt werden solle. Obwohl der genaue Zusammenhang dieses Textes mit der Synode unklar ist, liefert er doch interessante Informationen: Das Spannungsfeld zwischen althergebrachter Überlieferung (zu der offenbar auch bereits die sequentiae des Alleuias gehören) und den neuen Erweiterungen wird deutlich spürbar, sowohl in Hinblick auf die Texte, die ja bei diesen dichterischen Hinzufügungen neben den Hymnen zum ersten Mal nichtbiblischer Herkunft sind, als auch in Bezug auf die Melodien, die nicht der cantilena romana entstammen und sich von ihr hörbar emanzipieren können.

Schon das nicht mit Notation versehene Graduale von Mont Blandin (B-Br 10127-44 <https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9417610&>, um 800) vermerkt zu sechs Alleluias (Beatus vir , Dominus regnavit , Iubilate deo , Te decet hymnus und die zusätzlichen Verse Laudamini in nomine, Notum fecit, f. 114v–115), dass sie mit Erweiterungen (cum sequentia) vorgetragen werden können. Hierunter sind melodische Zusätze zu verstehen, die den Iubilus des Alleluias bei seiner Wiederholung nach dem Vers ersetzten oder fortsetzen (lat. sequi, daraus abgeleitet sequentia) und erweiterten. Amalar von Metz spricht etwas später in seinen allegoretischen Erklärungen der Liturgie beim Alleluia davon, dass es mit einem Jubelgesang verbunden werde, den die Sänger sequentia nennen (iubilatio quam cantores sequentiam vocant, Liber officialis 3.16, um 823). Solche iubilationes oder sequentiae haben sich bei den Alleluias des Ambrosianischen Chorals als melodiae longissimae und auch im althispanischen Repertoire erhalten.

Ekkehard IV. von St. Gallen berichtet, der Mönch Tuotilo von St. Gallen habe Kaiser Karl III. bei dessen Besuch 883 in St. Gallen Tropen dargebracht. Darauf habe Karl Tuotilo beauftragt, solche Verse auch den vom Kaiser selbst verfassten offerendae hinzuzufügen. Solche prosulae zu Offertorien sind auch in den Handschriften vor allem zu den großen Melismen der Offertorienverse reichlich überliefert und Tuotilo werden einige Tropen zugeschrieben.

Die Erweiterungstechnik durch Hinzufügung eines neuen Text-Ton-Komplexes zu einem bereits existierenden Gesang findet sich besonders häufig beim Introitus, aber auch beim Offertorium und bei der Communio sowie bei Gloria, Sanctus und Agnus. Die einzelnen Tropierungen an verschiedenen Stellen des Primärgesangs, die bei den Ordinariumsgesängen meist als laudes, sonst als versus oder tropus bezeichnet sind, waren nicht fest mit diesem verbunden, sondern konnten auch zu anderen Gesängen wandern. Auch konnten die einzelnen Tropenelemente in verschiedenen Kombinationen auftreten. Zu den ältesten Tropen dieser Art gehören Gloria-Tropen, die ja bereits in dem Bericht aus Meaux genannt werden. Der Gloria-Tropus Quem vera pia laus wird zudem Hucbald von St. Amand zugeschrieben. Eine besondere Variante stellen hier sogenannte paraphrasierende Tropen dar, bei denen der Tropus den Text des Primärgesangs zu einer neuen Melodie aufgreift, so z.B. beim Tropus Dies sanctificatus (Tropus) zum Alleluia Dies sanctificatus , der in verschiedenen St. Galler Handschriften und ebenfalls in der Lorscher Handschrift (I-Rvat 485 <https://doi.org/10.11588/diglit.4497#0208> als Marginal-Eintrag auf f. 101v), im Winchester Tropar (GB-Ccc 473 <https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537> 473, f. 2v) sogar mit einer griechischsprachigen Variante im Wechsel überliefert ist. Paraphrasierende Tropen finden sich auch kombiniert mit der Aufforderung zur Ausführung des Gesangs als Einleitungstropen zum Offertorium.

Das älteste mit Notation versehene Tropar um 920 ist in der Handschrift F-Pn lat. 1240 aus St. Martial erhalten. Die älteste ostfränkische Tropensammlung (A-Wn 1609) aus dem frühen 10. Jahrhundert wurde in Freising nach St. Galler Vorlagen kopiert und enthält ca. 100 Tropen-Elemente für die Hauptfeste des Temporale, allerdings keine Tropen für das Sanktorale und keine der Tuotilo zugeschriebenen Tropen. Weitere frühe Tropensammlungen aus dem zweiten und dritten Viertel des 10. Jahrhunderts sind in den St. Galler Tropar-Sequentiaren CH-SGs 381 und 484 sowie in der Handschrift GB-Lbl add. 19768 aus St. Alban in Mainz erhalten.

Für die als prosa bezeichnete Technik der Textierung einer bestehenden Melodie ist wohl das älteste Zeugnis hierfür in einer Handschrift aus St. Emmeram (D-Mbs Clm 9543 <http://daten.digitale-sammlungen.de/ db/0004/bsb00042928/images/index.html?id=00042928&groesser=&fip=yztsxdsydxdsydenewqeayawxdsydewqen&no=14&seite=404>, f. 119v) überliefert. In ihr wurde der melismatische Vers des Alleluias Christus resurgens (GT 226–227) mit einer mit den Worten Psalle modulamina beginnenden Textierung, einer sogenannten prosula, versehen, die auf 830–840 datiert wird. Erkennbar wird hierbei, dass die Texte so gefasst wurden, dass sie die durch die Neumen vorgegebene Gliederung der Melodie berücksichtigen und versuchen, Assonanzen mit dem Trägerwort bzw. der Trägersilbe des Melismas zu erzeugen.

Alle drei Typen der Erweiterung zusammen finden sich besonders häufig beim Introitus, wie es etwa die St. Galler Tropare CH-SGs 484 und CH-SGs 381 aus dem zweiten Viertel des 10. Jahrhunderts dokumentieren. Sie enthalten bis zu 30 verschiedene Kombinationen von Tropenelementen für denselben Introitus, die an verschiedenen Positionen der Introitus-Antiphon, des Verses und der Doxologie bzw. der Differentia auftreten können. Der Introitus eignete sich insofern besonders für die Tropierungspraxis, als er am Beginn der Messe bereits per se den Festtagsgedanken einleitend unterstreicht und die Introitus-Antiphon eigentlich selbst bereits einen Tropus zum Psalmvers bildet. Durch die Tropierung konnte diese Ausrichtung in Bezug auf das Festtagsgeheimnis noch unterstrichen werden. Im Gegensatz zur ostfränkischen Praxis beschränken sich meloforme Introitus-Tropen in der aquitanischen Tradition auf ein Melisma oder einen Melismenkomplex, tropieren selten die Introitus-Antiphon und erscheinen nicht in textierter Form. Da die ostfränkischen Quellen lange an der Notation in adiastematischen Neumen festhalten, kann der Melodieverlauf ihrer meloformen Tropen nur über spätere textierte Fassungen in Liniennotation, etwa in späteren deutschen oder norditalienischen Quellen gewonnen werden. Hier stellt sich auch die Frage, ob die Textierung solcher meloformer Tropen erst nachträglich erfolgte, also eigentlich im Sinne einer Tropierung eines bereits bestehenden Tropus. Oder ob diese von Anfang an wie bei den Kyrie-Tropen mit einem Text versehen waren, aber auch ohne Text verwendet wurden, zumal teilweise melismatische und textierte Fassung direkt hintereinander folgen. Offenbar waren die Grenzen zwischen den verschiedenen Tropierungspraktiken eher fließend. Für die Aufführungspraxis stellt sich die Frage, ob die textierte Fassung das Melisma ersetzte oder Melisma und Textierung hintereinander oder gar gleichzeitig gesungen wurden.

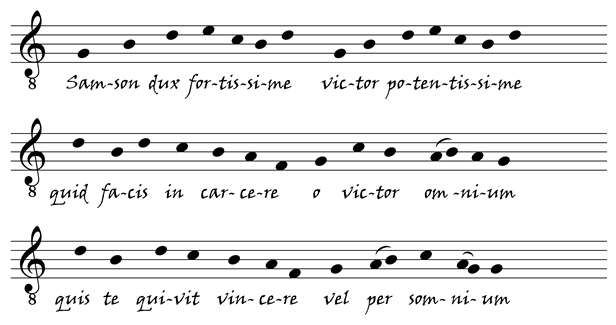

Einen der berühmtesten Einleitungs-Tropen bildet der auch von Ekkehard IV. erwähnte Tropus Hodie cantandus est des Tuotilo (CH-SGs 376 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0376/39/0/Sequence-510>, p. 39) zum Introitus der dritten Weihnachtsmesse Puer natus est . Die dialogische Struktur des Textes mit Frage und Antwort weist auf die Tendenz zur »Dramatisierung«, das Hodie auf die zur Aktualisierung im Hier und Jetzt der Tropen hin. Dabei greift Tuotilo wiederum das bereits in den liturgischen Gesängen an Weihnachten mehrfach erklingende Hodie auf (so im Introitus und Graduale der Vigil-Messe (GT 38–39) und in den Antiphonen und Responsorien der Matutin):

Tropus:

| Hodie cantandus est nobis puer | Heute müssen wir von dem Knaben singen, |

| quem gignebat ineffabiliter | den in tiefem Geheimnis |

| ante tempora pater | vor den Zeiten der Vater zeugte, |

| et eundem sub tempore | und diesen hat nun unter der Zeit |

| generavit inclita mater | die erhabene Mutter hervorgebracht. |

| Interrogatio: | Frage: |

| Quis est iste puer quem tam magnis | Wer ist dieser Knabe, den so großen |

| praeconiis dignum vociferatis? | Lobes würdig ihr verkündigt? |

| Dicite nobis, | Sagt es uns, |

| ut collaudatores esse possimus. | dass wir in dieses Lob miteinstimmen können |

| Responsio: | Antwort: |

| Hic enim est | Dieser ist es, |

| quem presagus et electus | den vorausahnend der erwählte |

| symmista dei | Mitwisser Gottes |

| ad terras venturum praevidens | in Vorschau, er komme auf Erden, |

| longe ante praenotavit | schon seit langem so geweissagt |

| sicque praedixit: | und prophezeit hat: |

| Introitus: | |

| Puer natus est nobis | Ein Knabe ist uns geboren |

| et filius datus est nobis | und ein Sohn ist uns geschenkt, |

| cuius imperium super humerum eius: | dessen Herrschaft auf seinen Schultern ruht. |

| Et vocabitur nomen eius | Und er wird genannt werden |

| magni consilii angelus | Engel des großen Rates. |

| Cantate Domino canticum novum | Singt dem Herrn ein neues Lied, |

| quia mirabilia fecit. | denn Wunderbares hat er getan. |

| Puer natus est … | Ein Knabe ist uns geboren ... |

(Übersetzung: Stefan Morent)

Die melodische Fassung von Tuotilos Weihnachtstropus unterstreicht dessen Aufbau. Auffällig ist jedoch, dass die Melodie des Tropus im D-Modus gehalten ist, während der Introitus im 7. Modus steht, was auf eine ursprünglich andere modale Fassung des Introitus hindeuten könnte.

Der Gregorius presul -Tropus ist nicht nur dem Introitus des ersten Adventssonntags einleitend vorangestellt, sondern leitet das gesamte Graduale und damit das Kirchenjahr programmatisch ein.

Im Stundengebet finden sich Tropen bei den Responsoria prolixa, bei den Marianischen Antiphonen wie dem Salve regina und beim Benedicamus Domino, dessen Tropierungen vor allem die Grundlage für mehrstimmige Bearbeitungen bilden. Amalar von Metz spricht von einem neuma triplex (Liber de ordine antiphonarii , 18.2), einer dreiteiligen, sich steigernden melodischen Erweiterung des letzten Responsoriums In medio ecclesiae am Fest des Evangelisten Johannes, das in das Responsorium Descendit de caelis an Weihnachten zu den Worten fabricae mundi übernommen wurde. Die dreimalige steigernde Erweiterung am Ende des Responsum-Teils ergibt sich durch dessen zweimalige Wiederholung beim jeweils letzten Responsorium der Nokturnen nach dem Vers und nach der Doxologie. In späteren Handschriften finden sich wiederum verschiedene Textierungen dieses neuma triplex, auch zu anderen Responsorien. Meloforme Tropen der Responsoria prolixa sind manchmal schwer zu identifizieren, da die Responsorien selbst schon hoch melismatisch ausgeführt sind. Prosulae finden sich bei den Responsoria prolixa ebenfalls nicht nur zu den ursprünglichen melismatischen Abschnitten, sondern auch zu meloformen Tropen und können sich zu sequenzartig strukturierten Gebilden mit Doppelversikeln entwickeln. Andere Tropen gleichen sich in Sprache und Melodik den Hymnen an oder übernehmen diese sogar.

Als »Ursprungsmythos« der Sequenz gilt Notkers Vorwort zu seiner 884/885 angelegten Sequenzensammlung, dem liber hymnorum (hymnus hier im Sinne von liturgischer Dichtung und vielleicht auch als Anklang an die Hymnen des Ambrosius und in Rückgriff auf Hieronymus, der das Psalmenbuch aus der hebräischen Bezeichnung als „Sephar Thallim” mit „Volumen hymnorum” übersetzt), zu dessen Kompilation er beim Besuch Karls III. in St. Gallen, bei dem auch Tuotilo den Auftrag zu Tropen erhielt, angeregt wird. Die frühesten erhaltenen Fragmente dieser Sammlung scheinen in den Handschriften CH-SGv 317 <http://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0317/13v/0/Sequence-1108>, f. 13v-15r und F-Pn lat. 10587 vorzuliegen.

Das Verhältnis zum Alleluia ist auf verschiedenen Ebenen zu suchen: Frühe Sequenztexte enden oft in all ihren Teilen, den Versikeln, auf dem Vokal a, und einige frühe, sogenannte aparallele Sequenzen gehen in ihrer melodischen Vorlage tatsächlich auf ein existierendes Alleluia zurück. In wenigen Fällen lassen sich auch zumindest zu Beginn von Sequenzen Übereinstimmungen mit einem liturgischen Alleluia feststellen, so etwa bei Notkers Sequenz Stirpe Maria regia mit dem Alleluia Adducentur regi (GT 500). Die Nähe zum Alleluia kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Sequenz in der Messliturgie direkt auf das Alleluia folgt, den alten Gedanken der Erweiterung des Alleluia-Iubilus also auch hier weiter führt.

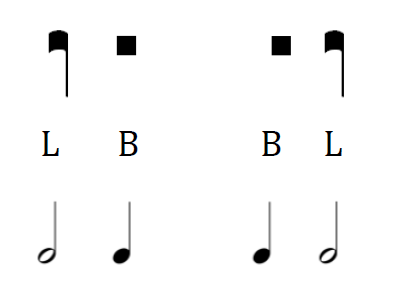

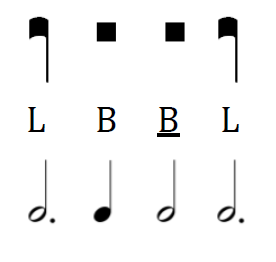

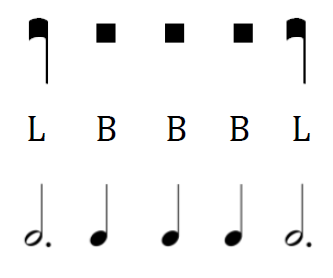

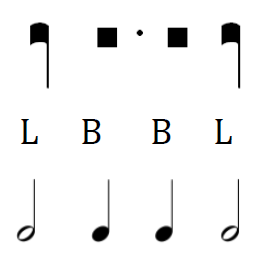

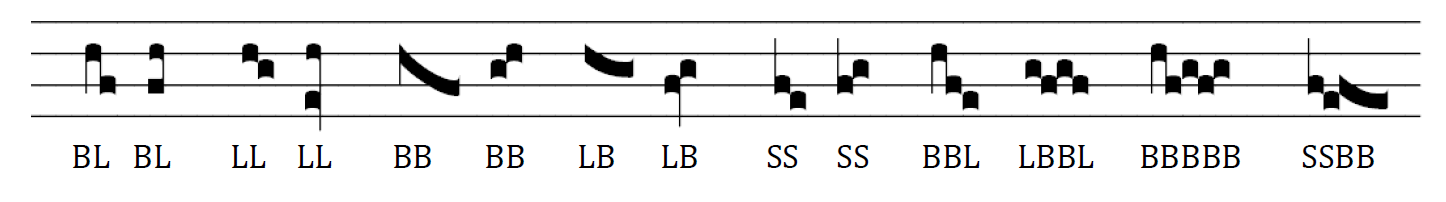

Die typische Versstruktur der auf Notker zurückgehenden Sequenzform besteht aus einem einzelnen Versikel zu Beginn und am Schluss, zwischen denen paarweise Parallelversikel mit der gleichen oder variierenden Silbenzahl und Melodie eingefügt sind, so dass die Sequenz als Ganzes dem Typ der fortschreitenden Repetition folgt. Die Schemata einiger sequentiae mit Silbenzahlen sind im Folgenden mit ihren Namen und der Seitenangabe im St. Galler Sequentiar CH-SGs 484 aufgeführt, wo die Neumenfolgen ohne Text merkwürdigerweise zeilenweise von unten nach oben zu lesen notiert wurden:

Concordia (p. 259) a16 b14b14 c17c17 d21d21 e21e21 f41f41 g19

Captiva (p. 278–277) a13 b18b18 c12c19 d23d27 e14e21 f18f18 g27g45 h25h25 i18i18 j16

Dies sanctificatus (Sequenz) (p. 258) a21a20 b18b18 c49c49 d23d23 e29e29 f27f27

Frigdola (p. 269–268) a15 b21b21 c43c43 d29d29 e37e37 f41f41 g12g12 h10h10 i31i31 j44j44 k26k29

Mater (p. 270) a16 b14b14 c17c17 d17d17 e36e35 f29f29 g34g34 h21h13 i13i22

Romana (p. 261) a14 b9b9 c18c18 d20d20 e18e18 f22f22 g19g19 h7

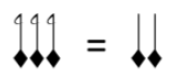

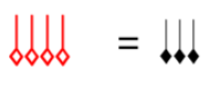

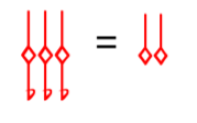

Teilweise sind die Textsilben in der Hauptspalte der ostfränkischen Sequentiare auch mit Einzeltonneumen versehen, die den in Einzeltöne aufgelösten Gruppenneumen entsprechen. Die Alleluiasilben weisen hierbei auf die textlose Melodie hin, werden aber auch von den Sequenz-Texten aufgenommen, indem sie die Vokale an den entsprechenden Stellen mit einbeziehen.

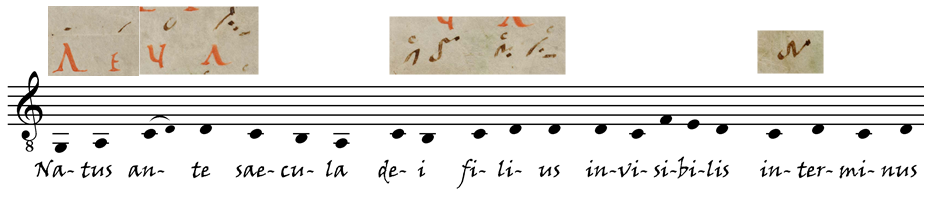

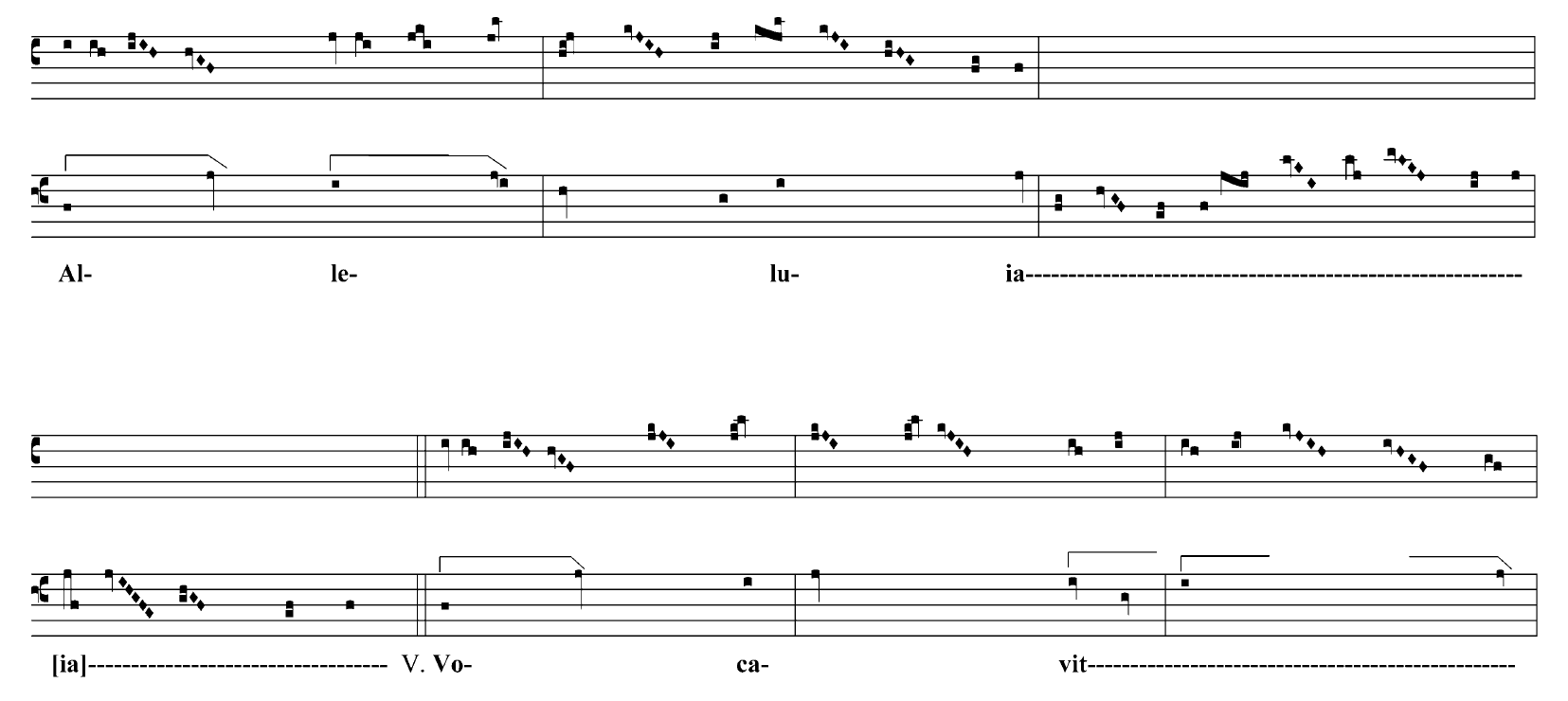

Bsp.: So eröffnet Notkers Liber ymnorum in der Handschrift CH-SGs 381 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0381/333/0/Sequence-513> (p. 333) mit seiner Weihnachtssequenz Natus ante saecula (Edition Crocker 1977, S. 234–238): In der Marginalspalte rechts ist das zugrunde liegende Melodiemodell Dies sanctificatus als Alleluia-Melisma mit den rot geschriebenen Vokalen A E U A in den ersten beiden Zeilen notiert. Dem entsprechen die ersten drei Worte des Sequentextes, NATUS in der ersten, und ANTE SAECULA in der zweiten Zeile. Durch die Schreibung dieser ersten drei Worte in Majuskeln wird noch deutlicher, wie Notker hier zu Beginn die Vokale A E U A in der Marginalspalte in seinem Text aufgreift. Die Neumenfolge in der Marginalspalte korrespondiert mit den Silben des Textes: NA-TUS entspricht der Folge Tractulus – Virga, die Liqueszenz zu AN- entspricht der durch den Epiphonus angezeigten Liqueszenz zu -[L]U[I]-, TE SAE-CU-LA entspricht dem viertönigen Climacus. Hier stimmen Wortgrenzen und Neumengruppen nicht überein, denn die zweite Silbe von ANTE kommt auf den ersten Ton des Climacus. Dessen Schreibung mit einem Episem zeigt aber die Wortgrenze an. In der dritten Zeile entspricht Dei filius der Neumenfolge Clivis – Pes stratus , invisibilis der Neumenfolge Pressus minor – dreitöniger Climacus, in der vierten Zeile Interminus dem Torculus resupinus. Dessen letzter Ton ist mit einem Episem versehen, was auf eine Betonung der Endartikulation besonders am Versikelende bei den Sequenzen hindeutet:

Beginn von Notkers Weihnachtssequenz Natus ante saecula: Neumen CH-SGs 381, p. 333 (Tonhöhenrekonstruktion: Stefan Morent nach verschiedenen Handschriften mit Liniennotation).

West- und ostfränkische Sequenzenrepertoires unterscheiden sich ziemlich klar: Kommt dieselbe Melodie in beiden Repertoires vor, so fast immer mit verschiedenem Text und Varianten der Melodie. Auch in der Aufzeichnungsweise zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Im Gegensatz zur synoptischen Aufzeichnungsweise ostfränkischer Sequentiare zeichnen westfränkische Handschriften die Melodien (sequentia) und die dazugehörigen Texte (prosa) getrennt und an verschiedenen Stellen der Handschrift auf. Nur im westfränkischen Repertoire erscheinen teiltextierte sequentiae, bei denen nur einzelnen Abschnitte der Melodie textiert sind. Einen weiteren Sonderfall der Gattung Sequenz bilden Sequenzen wie Rex caeli mit sogenanntem doppeltem Cursus, bei denen einzelne Versikel-Folgen melodisch selbst noch einmal wiederholt werden. Zu den wenigen in beiden Repertoires überlieferten Sequenzen gehört Notkers berühmte Pfingstsequenz Sancti spiritus assit nobis gratia (Edition Crocker 1977, S. 200–201). Notkers Sequenzensammlung in seinem Liber hymnorum bildete im ostfränkischen Bereich über Jahrhunderte den Grundstock des Sequenzbestandes.

Als älteste notierte Sequenzen gelten die drei textlosen Melodien und zwei teilweise textierten Sequenzmelodien (Adorabo minor mit Textierung Suscipe laus angelorum und Fulgens preclara mit Textierung Rex in eternum) in der Handschrift F-Pn lat. 17436, f. 29r-30r, die dem zwischen 860 und 877 in Soissons für Compiègne geschriebenen Gradual-Antiphonar vor dem Ende des 9. Jahrhunderts hinzugefügt wurden (auf f. 24r Nachtrag der neumierten Sequenz Summa pia vom Ende des 9. Jh.).

Audio/Video

Tuotilo: Tropus Hodie cantandus est, Notker: Sequenzen Natus ante saecula, Sancti spiritus

Quellen

Sequenzen aus St. Victor: F-Pn lat. 14819

Sequenz Summa pia in F-Pn lat. 17436

Quellentexte und Editionen

Ostersequenz Victimae paschali laudes: GT 198–199

Pfingstsequenz Veni sancte spiritus: GT 253–254

Sequenz der Totenmesse Dies irae: LU 1810–1813

Sequenz am Fest der Sieben Schmerzen Mariens Stabat mater: GT 602–605

Fronleichnamssequenz Lauda Sion: GT 379–383

Hanssens, Jean Michel (Hrsg.), „Amalar von Metz: Liber de ordine antiphonarii“ in: Amalarii episcopi Opera liturgica omnia 3 , Rom 1950.

@incollection{.1950, title = {Amalar von Metz: Liber de ordine antiphonarii}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, editor = {Hanssens, Jean Michel}, booktitle = {Amalarii episcopi Opera liturgica omnia 3}, year = {1950}, address = {Rom} }Hughes, Anselm, Anglo-French sequelae, London 1934.

@book{AFsHughes, author = {Hughes, Anselm}, year = {1934}, title = {Anglo-French sequelae}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {London} }Bower, Calvin M. (Hrsg.), The Liber ymnorum of Notker Balbulus, Woolbridge 2016.

@book{Bower.2016, year = {2016}, title = {The Liber ymnorum of Notker Balbulus}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Woolbridge}, editor = {Bower, Calvin M.} }Notker Balbulus, Sequenzen. Ausgabe für die Praxis. Eingerichtet von Stefan Morent, übersetzt von Franziska Schnoor und Clemens Müller, hg. von der Stiftsbibliothek St. Gallen, St. Gallen and St, Ottilien 2017.

@book{NBSAfdPEvSMuvFSuCMhvdSSG, year = {2017}, title = {Notker Balbulus, Sequenzen. Ausgabe f{\"u}r die Praxis. Eingerichtet von Stefan Morent, {\"u}bersetzt von Franziska Schnoor und Clemens M{\"u}ller, hg. von der Stiftsbibliothek St. Gallen}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {St. Gallen and St, Ottilien} }Rüsch, Ernst Gerhard (Hrsg.), Gaudete et cantate. Seid fröhlich und singet. Tropen aus den Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen, St. Gallen 1990.

@book{Rusch.1990, year = {1990}, title = {Gaudete et cantate. Seid fr{\"o}hlich und singet. Tropen aus den Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {St. Gallen}, editor = {R{\"u}sch, Ernst Gerhard} }Crocker, Richard, The early medieval sequence, Berkeley 1977.

@book{TemsCrocker, author = {Crocker, Richard}, year = {1977}, title = {The early medieval sequence}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Berkeley} }Evans, Paul, The early trope repertory of Saint Martial de Limoges, Princeton 1970.

@book{TetroSMdLEvans, author = {Evans, Paul}, year = {1970}, title = {The early trope repertory of Saint Martial de Limoges}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Princeton} }Goede, Nikolaus de, The Utrecht prosarium, Amsterdam 1965.

@book{TUpGoede, author = {de Goede, Nikolaus}, year = {1965}, title = {The Utrecht prosarium}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Amsterdam} }Moberg, Carl A., Über die schwedischen Sequenzen, Freiburg (Schweiz) 1927.

@book{UdsSMoberg, author = {Moberg, Carl A.}, year = {1927}, title = {{\"U}ber die schwedischen Sequenzen}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Freiburg (Schweiz)} }Weiß, Günther (Hrsg.), Introitus-Tropen I: Das Repertoire der südfranzösischen Tropare des 10. und 11. Jahrhunderts (Monumenta Monodica Medii Aevi), Kassel 1970.

@book{Wei.1970, year = {1970}, title = {Introitus-Tropen I: Das Repertoire der s{\"u}dfranz{\"o}sischen Tropare des 10. und 11. Jahrhunderts}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Kassel}, volume = {3}, series = {Monumenta Monodica Medii Aevi}, editor = {Wei{\ss}, G{\"u}nther} }

Handschriften

A-Wn 1609.

@book{AW1b, title = {A-Wn 1609}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }B-Br 10127-44 <https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9417610&>

@book{BB14, title = {B-Br 10127-44}, url = {https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9417610&}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }CH-SGv 317 <http://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0317/13v/0/Sequence-1108>

@book{CS3i, title = {CH-SGv 317}, url = {http://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0317/13v/0/Sequence-1108}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }CH-SGs 376 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0376/39/0/Sequence-510>

@book{CS3j, title = {CH-SGs 376}, url = {http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0376/39/0/Sequence-510}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }CH-SGs 484 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0484/111/0/Sequence-567>

@book{CS3u4, title = {CH-SGs 484}, url = {http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0484/111/0/Sequence-567}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }F-Pn lat. 10587.

@book{FPl1, title = {F-Pn lat. 10587}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }F-Pn lat. 1240.

@book{FPl1g, title = {F-Pn lat. 1240}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }GB-Ccc 473 <https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537>

@book{GC4b, title = {GB-Ccc 473}, url = {https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }GB-Lbl add. 19768.

@book{GLa1, title = {GB-Lbl add. 19768}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }I-Rvat 485 <https://doi.org/10.11588/diglit.4497#0208>

@book{IR4, title = {I-Rvat 485}, url = {https://doi.org/10.11588/diglit.4497#0208}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }

Faksimilia

Arlt, Wulf und Susan Rankin (Hrsg.), Stiftsbibliothek Sankt Gallen Codices 484 & 381, Winterthur 1996.

@book{Arlt.1996, year = {1996}, title = {Stiftsbibliothek Sankt Gallen Codices 484 {\&} 381}, keywords = {Faksimilia;TropusUndSequenz}, address = {Winterthur}, editor = {Arlt, Wulf and {Susan Rankin}} }

Literatur

Arlt, Wulf, „Komponieren im Galluskloster um 900: Tuotilos Tropen Hodie cantandus est zur Weihnacht und Quoniam dominus Iesus Christus zum Fest des Iohannes evangelista“ in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft Neue Folge 15, 1995, S. 41–70.

@article{Arlt.1995, author = {Arlt, Wulf}, year = {1995}, title = {Komponieren im Galluskloster um 900: Tuotilos Tropen Hodie cantandus est zur Weihnacht und Quoniam dominus Iesus Christus zum Fest des Iohannes evangelista}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {41--70}, volume = {Neue Folge 15}, journal = {Schweizer Jahrbuch f{\"u}r Musikwissenschaft} }Bower, Calvin M., „From Alleluia to Sequence. Some Definitions of Relations“ in: Sean Gallagher (Hrsg.), Western plainchant in the first millennium. Studies in the medieval liturgy and its music , Aldershot 2003, S. 351–428.

@incollection{Bower.2003, author = {Bower, Calvin M.}, title = {From Alleluia to Sequence. Some Definitions of Relations}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {351--428}, editor = {Gallagher, Sean}, booktitle = {Western plainchant in the first millennium. Studies in the medieval liturgy and its music}, year = {2003}, address = {Aldershot} }Colette, Marie-Noel, „Séquences et versus ad sequentias dans l’antiphonaire de Charles le Chauve (Paris, BnF lat. 17346)“ in: Revue de Musicologie 80, 2003, S. 5–29.

@article{Colette.2003, author = {Colette, Marie-Noel}, year = {2003}, title = {S{\'e}quences et versus ad sequentias dans l'antiphonaire de Charles le Chauve (Paris, BnF lat. 17346)}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {5--29}, volume = {80}, journal = {Revue de Musicologie} }Crocker, Richard, „The troping hypothesis“ in: Musical Quaterly 52, 1966, S. 183–203.

@article{Crocker.1966, author = {Crocker, Richard}, year = {1966}, title = {The troping hypothesis}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {183--203}, volume = {52}, journal = {Musical Quaterly} }Husmann, Heinrich, „Sequenz und Prosa“ in: Annales Musicologiques ( 61-91) 2/61-91, 1954.

@article{Husmann.1954b, author = {Husmann, Heinrich}, year = {1954}, title = {Sequenz und Prosa}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, volume = {2}, number = {61-91}, journal = {Annales Musicologiques} }———, „Sinn und Wesen der Tropen veranschaulicht an den Introitustropen des Weihnachtsfestes“ in: Archiv für Musikwissenschaft 16, 1959, S. 135–147.

@article{Husmann.1959, author = {Husmann, Heinrich}, year = {1959}, title = {Sinn und Wesen der Tropen veranschaulicht an den Introitustropen des Weihnachtsfestes}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {135--147}, volume = {16}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }Kelly, Thomas Forrest, „Neuma triplex“ in: Acta Musicologica 60, 1988, S. 1–30.

@article{Kelly.1988, author = {Kelly, Thomas Forrest}, year = {1988}, title = {Neuma triplex}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {1--30}, volume = {60}, journal = {Acta Musicologica} }Kurckenberg, Lori, „Neumatizing the sequence. Special perfomances of sequences in the central Middle Ages“ in: Journal of the American Musicological Society 59, 2006, S. 243–327.

@article{Kurckenberg.2006, author = {Kurckenberg, Lori}, year = {2006}, title = {Neumatizing the sequence. Special perfomances of sequences in the central Middle Ages}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {243--327}, volume = {59}, journal = {Journal of the American Musicological Society} }Stäblein, Bruno, „Zur Frühgeschichte der Sequenz“ in: Archiv für Musikwissenschaft 18, 1961, S. 1–33.

@article{Stablein.1961, author = {St{\"a}blein, Bruno}, year = {1961}, title = {Zur Fr{\"u}hgeschichte der Sequenz}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {1--33}, volume = {18}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }———, „Der Tropus ’Dies sanctificatus’ zum Alleluia ’Dies sanctificatus’“ in: Festschrift für Erich Schenk (Studien zur Musikwissenschaft: Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich), Graz u.a. 1962, S. 504–515.

@incollection{Stablein.1962, author = {St{\"a}blein, Bruno}, title = {Der Tropus 'Dies sanctificatus' zum Alleluia 'Dies sanctificatus'}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {504--515}, series = {Studien zur Musikwissenschaft: Beihefte der Denkm{\"a}ler der Tonkunst in {\"O}sterreich}, booktitle = {Festschrift f{\"u}r Erich Schenk}, year = {1962}, address = {Graz u.a.} }———, „Notkeriana“ in: Archiv für Musikwissenschaft 19/20, 1962/1963, S. 84–99.

@article{Stablein.19621963, author = {St{\"a}blein, Bruno}, year = {1962/1963}, title = {Notkeriana}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {84--99}, volume = {19/20}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }Hospenthal, Cristina, Tropen zum Ordinarium missae in St. Gallen. Untersuchungen zu den Beständen in den Handschriften St. Gallen, Stiftsbibliothek 381, 484, 376, 378, 380 und 382 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Publications de la Société suisse de musicologie Ser. 2), Bern and New York 2010.

@book{TzOmiSGUzdBidHSGS34333u3Hospenthal, author = {Hospenthal, Cristina}, year = {2010}, title = {Tropen zum Ordinarium missae in St. Gallen. Untersuchungen zu den Beständen in den Handschriften St. Gallen, Stiftsbibliothek 381, 484, 376, 378, 380 und 382}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, address = {Bern and New York}, volume = {52}, series = {Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Publications de la Soci{\'e}t{\'e} suisse de musicologie Ser. 2} }Wälli, Sylvia, „Notkers Sequenz-Melodien des 9. Jahrhunderts. Aspekte der Rekonstruktion und Rezeption am Beispiel von Natus ante saecula“ in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft Neue Folge 23, 2003, S. 35–118.

@article{Walli.2003, author = {W{\"a}lli, Sylvia}, year = {2003}, title = {Notkers Sequenz-Melodien des 9. Jahrhunderts. Aspekte der Rekonstruktion und Rezeption am Beispiel von Natus ante saecula}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {35--118}, volume = {Neue Folge 23}, journal = {Schweizer Jahrbuch f{\"u}r Musikwissenschaft} }

Dramatisierungen der Liturgie

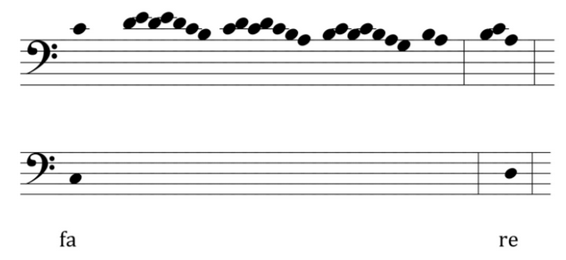

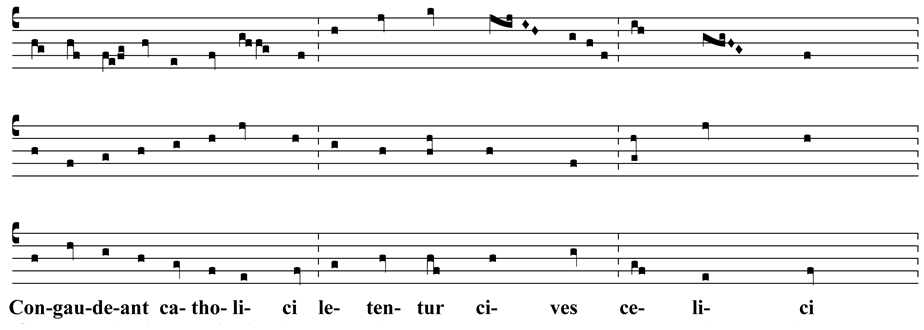

Die bereits an Tuotilos Weihnachtstropus beobachtete dialogische Struktur wurde auch auf andere biblische Szenen angewendet und konnte dadurch eine Dramatisierung der Liturgie bewirken. Als ältester dieser Dialoge gilt die Szene des Ostermorgens mit den drei Frauen und dem Engel am Grab nach Mk 16,1–7 mit folgendem dreizeiligem Dialog, so etwa im St. Galler Tropar CH-SGs 484 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0484/111/0/Sequence-567>, p. 111, dessen Neumierung mithilfe späterer Parallelüberlieferung in Tonhöhen rekonstruiert werden kann:

[Angelus] Int[errogatio]: Quem queritis in sepulchro [o] Christicole

[Mulieres] R[esponsum]: Ihesum Nazarenum crucifixum o caelicolae

[Angelus]Non est hic surrexit sicut predixerat. Ite nuntiate quia surrexit de sepulchro

[Engel]: Wen sucht ihr im Grab, ihr Christinnen?

[Frauen] Antwort: Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten, o ihr Himmlischen.

[Engel]: Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er vorher gesagt hatte. Geht und kündet, dass er vom Grabe auferstanden ist.

Quem que- ri- tis in se-pul-chro [o] Chri-sti-co-le

Ihe-sum Na-za-re-num cru-ci-fi- xum o cae-li-co-lae

Non est hic sur-re-xit si-cut pre-di-xe- rat

i-te nun- ti- a-te qui-a sur- re-xit de se-pul-chro

(Transkription: Stefan Morent)

Nach dem Vorbild des Quem queritis-Dialogs bildet sich ein ähnlicher Dialog für das Weihnachtsgeschehen heraus, mit der Frage Quem queritis in presepe pastores dicite (»Wen sucht ihr in der Krippe, ihr Hirten, sagt an«) der Engel an die Hirten. Der ursprüngliche Vorbildcharakter des Ostergeschehens am Beginn der Ausbildung dramatischer Gestaltung in der liturgischen Musik bleibt auch in der weiteren Musikgeschichte erhalten: Während für das Mysterium von Passion und Auferstehung über die Jahrhunderte zahlreiche dramatische und satztechnisch anspruchsvolle Kompositionen entstehen, herrscht in der Musik zur Weihnacht traditionell das pastorale Element der Volkstümlichkeit und Einfachheit bzw. künstlichen Einfachheit vor.

Der Quem queritis-Dialog erscheint in verschiedenen Funktionen: Im Kontext der einleitenden Prozession vor der Messe am Ostersonntag, als Tropus zum Introitus Resurrexi (GT 196) der Ostermesse oder nach dem letzten Responsorium Dum transisset sabbatum der Matutin vor dem Te Deum am Ostermorgen. Später wird er durch Antiphonen und weitere tropierende Zusätze erweitert und ist als einer der wenigen Tropen häufig in west- und ostfränkischen Handschriften gleichermaßen belegt. Alles deutet darauf hin, dass er im 9. Jahrhundert im ostfränkischen Gebiet entstanden ist. Am Ende der Matutin wurde dieser Dialog zu einer rituellen Darstellung des Grabbesuches ausgedehnt, der in der Forschung als Visitatio Sepulchri bezeichnet wird. Dies korrespondiert mit rituellen Erweiterungen der Liturgie des Karfreitags und des Karsamstags, die zur Veranschaulichung und Intensivierung des in der Liturgie gefeierten Heilsgeschehens dienen: Die Grablegung des Heiligen Kreuzes am Karfreitag (Depositio crucis ) und die Erhebung des Kreuzes in der Osternacht (Elevatio crucis ).

Die Forschung hat die verschiedenen Überlieferungsformen der Visitatio Sepulchri in drei Stufen eingeteilt, die aber nicht einer chronologischen Entwicklung entsprechen, sondern verschiedene gleichzeitige Ausarbeitungen benennen. So tritt zur Begegnung der Frauen mit dem Engel (Typ I) in Typ II der sogenannte Jüngerlauf (Joh 20,3–10) mit Petrus und Johannes hinzu, bei dem die beiden Jünger, nachdem die Marien von ihrer Begegnung mit dem Engel berichtet haben, zum Grab eilen und Johannes als der schnellere von beiden als erster in das Grab hinein geht. Neu hinzu kommen hier auch die Antiphonen Ad monumentum venimus und Quis revolvit nobis lapidem als Gesang der Marien auf dem Weg zum Grab, die Offiziums-Antiphon Currebant duo simul für den Jüngerlauf und die Antiphon Cernitis o socii für die Präsentation der leeren Leinenbinden. Typ III ist durch die sogenannte Hortulanus -Szene (Joh 20,11–17) charakterisiert, der Begegnung Maria Magdalenas mit dem Auferstandenen, den sie zunächst für einen Gärtner hält. Als weitere Szene tritt die Salbenkrämer-Szene hinzu, die in späteren Fassungen auch volkssprachliche Anteile mit in die Visitatio einbringt. Mit der Visitatio verbunden wird in vielen Handschriften die Sequenz Victimae pachali laudes, die selbst bereits einen Dialog mit Maria Magadalena enthält.

Bei der dramatischen Ausgestaltung der Karfreitagsliturgie tritt neben die Sequenz Planctus ante nescia die Sequenz Flete fideles animae aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts, die die unter dem Kreuz Stehenden zur Beweinung aufruft.

In Bezug auf die in adiastematischen deutschen Neumen notierten Melodien der Carmina burana-Handschrift (D-Mbs clm 4660/4660a <https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb00085130>) ergeben sich folgende Szenarien für ihre Rekonstruktion in Tonhöhen, die allgemein für die Überlieferung der geistlichen Spiele gelten: Die liturgischen Gesänge lassen sich meist durch eine spätere Parallelüberlieferung zumindest annäherungsweise rekonstruieren, dies gilt auch für die weiter verbreiteten Gesänge, insofern sie später oder parallel auf Linien notiert wurden. Für die Eigengesänge ist meist nur eine relative, hypothetische Rekonstruktion des Melodieverlaufs möglich.

Obwohl sich die Begriffe »Geistliches Spiel « und »Liturgisches Drama« in der Forschung eingebürgert haben, ziehen neuere Ansätze das Konzept der Zeremonie bzw. der rituellen Darstellung vor, um einengende Konnotationen mit wesentlich späteren Gattungen wie »(Schau-)Spiel«, »Theater« und »Drama«, aber auch mit Begriffen wie »Aufführung« und »Publikum« zu vermeiden und den nicht klar abgrenzbaren Erscheinungsformen von dramatisierenden Elementen in der Liturgie eher gerecht zu werden. In den Handschriften selbst finden sich die Bezeichungen ordo , officium, ludus , festum , miraculum , misterium und *repraesentatio *. In der weiteren Entwicklung treten ab dem späten 11. Jahrhundert auch Stoffe auf, die nicht-biblischen Urprungs sind, wie z.B. die Mirakelspiele um den Hl. Nikolaus.

Eine Sonderstellung nimmt das Mysterienspiel Ordo virtutum (= Spiel der Kräfte oder Reigen der Tugendkräfte, Edition Lieder S. 165–205) von Hildegard von Bingen (1098–1179) ein, das weder auf eine konkrete biblische Grundlage noch auf Legenden- oder Mirakelstoffe zurück zu führen ist, sondern den Entscheidungsweg der menschlichen Seele (anima) zwischen den guten Kräften (virtutes) und den Verlockungen des Teufels schildert. Am ehesten ließen sich Parallelen zu eschatologischen Spielen des 11. und 12. Jahrhunderts finden, wie dem französischen Sponsus-Spiel (Spiel von den klugen und törichten Jungfrauen) oder dem Tegernseer Antichrist-Spiel. Mit ihnen hat der Ordo zumindest die Thematik der endzeitlichen Entscheidung zwischen dem göttlich-heilenden und dem teuflisch-verderbenden Prinzip gemeinsam. Der Schauplatz der menschlichen Seele, deren innere Entscheidungskämpfe personifiziert und anschaulich nach außen transportiert werden, steht als Spielinhalt des Ordo jedoch einzigartig da und findet sich erst bei den Moralitätenspielen späterer Zeit wieder. Er nahm vermutlich in der klösterlichen Gemeinschaft Hildegards auf dem Rupertsberg die Funktion eines Rituals ein, das den Nonnen die theologischen Anschauungen ihrer magistra leibseelisch und multimedial vermitteln sollte. Überliefert ist der Ordo am Ende der Sammlung von Hildegards Kompositionen im sogenannten Wiesbadener »Riesencodex « (D-WIl Hs. 2 <https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620> f. 478ra–481vb, um 1180).

Ein Beispiel für eine Sammlung geistlicher Spiele stellt die Handschrift F-O (Orléans, Biblioteque Municipale), Ms. 201 aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts aus Fleury dar. Sie enthält Spiele um die Legenden des Hl. Nikolaus, ein Magierspiel, ein Peregrinusspiel, die Bekehrung des Paulus, ein Spiel um Herodes und die Unschuldigen Kinder , ein Spiel um die Auferweckung des Lazarus sowie eine Visitatio. Die Melodien sind auf Linien notiert.

In den Kontext satirischer Elemente im Geistlichen Spiel gehört die »Spielermesse« (officium lusorum der Carmina burana-Handschrift (f. 93v–94v), die den Messablauf in satirischer und teilweise derber Absicht parodiert und verballhornt. Die frühesten Quellen für das Narrenfest mit lesbaren Melodien finden sich in der Handschrift GB-Lbl (London, British Library), Egerton 2615 aus Beauvais mit dem berühmten »Esels«-Conductus Orientis partibus und F-SEm (Sens, Bibliothèque Municipale) Hs. 4, beide aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Quellentexte und Editionen

Barth, Pudentia u. a. (Hrsg.), Hildegard von Bingen. Lieder, Salzburg 1969.

@book{Barth.1969, year = {1969}, title = {Hildegard von Bingen. Lieder}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Salzburg}, editor = {Barth, Pudentia and Ritscher, Immaculata and Schmidt-G{\"o}rg, Joseph} }Corrigan, Vincent (Hrsg.), Hildegard of Bingen: Ordo Virtutum. A Comparative Edition, Lions Bay 2013.

@book{Corrigan.2013, year = {2013}, title = {Hildegard of Bingen: Ordo Virtutum. A Comparative Edition}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Lions Bay}, editor = {Corrigan, Vincent} }Coussemaker, Edmond de (Hrsg.), Drames liturgiques du moyen âge (texte et musique), Paris 1861.

@book{Coussemaker.1861, year = {1861}, title = {Drames liturgiques du moyen {\^a}ge (texte et musique)}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Paris}, editor = {de Coussemaker, Edmond} }Davidson, Audrey E. (Hrsg.), The \glqOrdo virtutum’ of Hildegard von Bingen, Kalamazoo 1985.

@book{Davidson.1985, year = {1985}, title = {The {\glq}Ordo virtutum' of Hildegard von Bingen}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Kalamazoo}, editor = {Davidson, Audrey E.} }Dronke, Peter (Hrsg.), Nine Medieval Latin Plays, Cambridge 1994.

@book{Dronke.1994, year = {1994}, title = {Nine Medieval Latin Plays}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Cambridge}, editor = {Dronke, Peter} }Fletcher, Collins (Hrsg.), Medieval church music-dramas. A repertory of complete plays, Charlottesville 1976.

@book{Fletcher.1976, year = {1976}, title = {Medieval church music-dramas. A repertory of complete plays}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Charlottesville}, editor = {Fletcher, Collins} }Greenberg, Noah und Smoldon William L. (Hrsg.), The Play of Herod, Oxford 1965.

@book{Greenberg.1965, year = {1965}, title = {The Play of Herod}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Oxford}, editor = {Greenberg, Noah and {Smoldon William L.}} }Hennig, Ursula und Andreas Traub (Hrsg.), Trierer Marienklage und Osterspiel. Codex 1973/63 der Stadtbibliothek Trier, Göppingen 1990.

@book{Hennig.1990, year = {1990}, title = {Trierer Marienklage und Osterspiel. Codex 1973/63 der Stadtbibliothek Trier}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {G{\"o}ppingen}, editor = {Hennig, Ursula and Traub, Andreas} }Kühl, Gustav, „Bordesholmer Marienklage“ in: Niederdeutsches Jahrbuch 27, 1893, S. 1–75.

@article{Kuhl.1893, author = {K{\"u}hl, Gustav}, year = {1893}, title = {Bordesholmer Marienklage}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, pages = {1--75}, volume = {27}, journal = {Niederdeutsches Jahrbuch} }Lipphardt, Walter (Hrsg.), Die Weisen der lateinischen Osterspiele des 12. und 13. Jahrhunderts, Kassel 1948.

@book{Lipphardt.1948, year = {1948}, title = {Die Weisen der lateinischen Osterspiele des 12. und 13. Jahrhunderts}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Kassel}, editor = {Lipphardt, Walter} }——— (Hrsg.), Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Teil II–V, Visitatio sepulchri, Berlin and New York 1976.

@book{Lipphardt.1976, year = {1976}, title = {Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Teil II--V, Visitatio sepulchri}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Berlin and New York}, editor = {Lipphardt, Walter} }Ricossa, Luca (Hrsg.), Hildegard von Bingen: Ordo Virtutum, o. O. 2013.

@book{Ricossa.2013, year = {2013}, title = {Hildegard von Bingen: Ordo Virtutum}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {o. O.}, editor = {Ricossa, Luca} }Schönemann, Otto (Hrsg.), Der Sündenfall und Marienklage. Zwei niederdeutsche Schauspiele aus Handschriften der Wolfenbüttler Bibliothek, Hannover 1855.

@book{Schonemann.1855, year = {1855}, title = {Der S{\"u}ndenfall und Marienklage. Zwei niederdeutsche Schauspiele aus Handschriften der Wolfenb{\"u}ttler Bibliothek}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Hannover}, editor = {Sch{\"o}nemann, Otto} }Smoldon William L. (Hrsg.), The play of Daniel, London 1960.

@book{SmoldonWilliamL..1960, year = {1960}, title = {The play of Daniel}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {London}, editor = {{Smoldon William L.}} }Symos, Thomas (Hrsg.), Regularis concordia Anglicae nationis monachorum sanctimonialiumque/The monastic agreement of the monks and nuns of the English nation, London 1953.

@book{Symos.1953, year = {1953}, title = {Regularis concordia Anglicae nationis monachorum sanctimonialiumque/The monastic agreement of the monks and nuns of the English nation}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {London}, editor = {Symos, Thomas} }Tintori, Giampiero und Raffaello Monterosso (Hrsg.), Sacre rappresentazioni nel manoscritto 201 della Bibliothèque municipale di Orléans, testi e musiche trascritti e commentati (Instituta et monumenta), Cremona 1958.

@book{Tintori.1958, year = {1958}, title = {Sacre rappresentazioni nel manoscritto 201 della Biblioth{\`e}que municipale di Orl{\'e}ans, testi e musiche trascritti e commentati}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Cremona}, volume = {2}, series = {Instituta et monumenta}, editor = {Tintori, Giampiero and Monterosso, Raffaello} }Welker, Lorenz (Hrsg.), Hildegard. Lieder. Faksimile Riesencodex (Hs. 2) der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, fol. 466–481v (Elementa musicae), Wiesbaden 1998.

@book{Welker.1998, year = {1998}, title = {Hildegard. Lieder. Faksimile Riesencodex (Hs. 2) der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, fol. 466--481v}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Wiesbaden}, volume = {1}, series = {Elementa musicae}, editor = {Welker, Lorenz} }Wyndham, Thomas (Hrsg.), The Fleury Playbook I: four twelvth-century Saint Nicholas liturgical dramas, Moretonhamstead 1998.

@book{Wyndham.1998, year = {1998}, title = {The Fleury Playbook I: four twelvth-century Saint Nicholas liturgical dramas}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Moretonhamstead}, editor = {Wyndham, Thomas} }

Faksimilia

Handschriften

D-KIu Cod. Bord. mscr. 53 <http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-1222713>

@book{DKCBm5, title = {D-KIu Cod. Bord. mscr. 53}, url = {http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-1222713}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-Mbs clm 4660/4660a.

@book{DMc44, title = {D-Mbs clm 4660/4660a}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-Mbs lat. 19411.

@book{DMl1, title = {D-Mbs lat. 19411}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-W Cod. helmst 965 <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/965-helmst&pointer=0>

@book{DWCh9, title = {D-W Cod. helmst 965}, url = {http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/965-helmst&pointer=0}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-WIl Hs. 2 <https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620>

@book{DWH2, title = {D-WIl Hs. 2}, url = {https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }F-O Ms. 201.

@book{FOM2, title = {F-O Ms. 201}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }F-SEm Hs. 4.

@book{FSH4, title = {F-SEm Hs. 4}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }GB-Lbl Egerton 2615.

@book{GLE2, title = {GB-Lbl Egerton 2615}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }

Literatur

Abert, Anna Amalie, „Das Nachleben des Minnesangs im liturgischen Spiel“ in: Die Musikforschung 1, 1948, S. 95–105.

@article{Abert.1948, author = {Abert, Anna Amalie}, year = {1948}, title = {Das Nachleben des Minnesangs im liturgischen Spiel}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {95--105}, volume = {1}, journal = {Die Musikforschung} }Bernard, Madeleine, „L’officium stellae Nivernais“ in: Revue de Musicologie 51, 1965, S. 52–65.

@article{Bernard.1965, author = {Bernard, Madeleine}, year = {1965}, title = {L'officium stellae Nivernais}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {52--65}, volume = {51}, journal = {Revue de Musicologie} }Binkles, Thomas, „The Greater Passion Play from the Carmina Burana. An introduction“ in: Peter Reidemeister und Veronika Gutmann (Hrsg.), Alte Musik. Praxis und Reflexion , Winterthur 1983, S. 144–157.

@incollection{Binkles.1983, author = {Binkles, Thomas}, title = {The Greater Passion Play from the Carmina Burana. An introduction}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {144--157}, editor = {Reidemeister, Peter and Gutmann, Veronika}, booktitle = {Alte Musik. Praxis und Reflexion}, year = {1983}, address = {Winterthur} }Bowles, Edmund A., „The role of musical instruments in medieval sacred church drama“ in: Musical Quaterly 45, 1959, S. 67–84.

@article{Bowles.1959, author = {Bowles, Edmund A.}, year = {1959}, title = {The role of musical instruments in medieval sacred church drama}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {67--84}, volume = {45}, journal = {Musical Quaterly} }Brewer, Charles E., „The web of sources for Planctus ante nescia“ in: Cantus Planus. Study Group of the International Musicological Society. Papers read at the 16th meeting Vienna, Austria 2011 , Wien 2012, S. 72–77.

@incollection{Brewer.2012, author = {Brewer, Charles E.}, title = {The web of sources for Planctus ante nescia}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {72--77}, booktitle = {Cantus Planus. Study Group of the International Musicological Society. Papers read at the 16th meeting Vienna, Austria 2011}, year = {2012}, address = {Wien} }Campell, Thomas P. und Clifford Davidson (Hrsg.), The Fleury Playbook. Essays and studies, Kalamazoo 1985.

@book{Campell.1985, year = {1985}, title = {The Fleury Playbook. Essays and studies}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Kalamazoo}, editor = {Campell, Thomas P. and Davidson, Clifford} }Corbin, Solange, „Le manuscrit 201 d’Orléans. Drames liturgiques dits de Fleury“ in: Romania 74, 1953, S. 1–43.

@article{Corbin.1953, author = {Corbin, Solange}, year = {1953}, title = {Le manuscrit 201 d'Orl{\'e}ans. Drames liturgiques dits de Fleury}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {1--43}, volume = {74}, journal = {Romania} }Dolan, Diane Marie, „The notation of Orléans Bibliothèque municipale Ms. 201“ in: Joachim F. Angerer und Josef Lenzenweger (Hrsg.), Consuetudines Monasticae. Eine Festgabe für Kassius Hallinger aus Anlaß seines 65. Geburtstages (Studia Anselmiana), Rom 1982, S. 279–288.

@incollection{Dolan.1982, author = {Dolan, Diane Marie}, title = {The notation of Orl{\'e}ans Biblioth{\`e}que municipale Ms. 201}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {279--288}, series = {Studia Anselmiana}, editor = {Angerer, Joachim F. and Lenzenweger, Josef}, booktitle = {Consuetudines Monasticae. Eine Festgabe f{\"u}r Kassius Hallinger aus Anla{\ss} seines 65. Geburtstages}, year = {1982}, address = {Rom} }Boor, Joachim de, Die Textgeschichte der lateinischen Osterfeiern, Tübingen 1967.

@book{DTdlOBoor, author = {de Boor, Joachim}, year = {1967}, title = {Die Textgeschichte der lateinischen Osterfeiern}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {T{\"u}bingen} }Bryan, George B., Ethelwood and medieval music-drama at Winchester. The Easter play, its author, and its milieu, Bern 1981.

@book{EammdaWTEpiaaimBryan, author = {Bryan, George B.}, year = {1981}, title = {Ethelwood and medieval music-drama at Winchester. The Easter play, its author, and its milieu}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Bern} }Arlt, Wulf, Ein Festoffizium des Mittelalters aus Beauvais in seiner liturgischen und musikalischen Bedeutung, Köln 1970.

@book{EFdMaBislumBArlt, author = {Arlt, Wulf}, year = {1970}, title = {Ein Festoffizium des Mittelalters aus Beauvais in seiner liturgischen und musikalischen Bedeutung}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {K{\"o}ln} }Elders, Willem, „Gregorianisches in liturgischen Dramen der Hs. Orléans 201“ in: Acta Musicologica 36, 1964, S. 169–177.

@article{Elders.1964, author = {Elders, Willem}, year = {1964}, title = {Gregorianisches in liturgischen Dramen der Hs. Orl{\'e}ans 201}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {169--177}, volume = {36}, journal = {Acta Musicologica} }Geering, Arnold, „Die Nibelungenmelodie in der Trierer Marienklage“ in: Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, Kongressbericht Basel 1949 , S. 118–121.

@incollection{Geering., author = {Geering, Arnold}, title = {Die Nibelungenmelodie in der Trierer Marienklage}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {118--121}, booktitle = {Internationale Gesellschaft f{\"u}r Musikwissenschaft, Kongressbericht Basel 1949} }Klöckner, Stefan, „Elevatio crucis und Visitatio sepulchri. Das spätmittelalterliche Essener Osterspiel und eine Realisierung 2005“ in: BzG 39, 2005, S. 67–82.

@article{Klockner.2005, author = {Kl{\"o}ckner, Stefan}, year = {2005}, title = {Elevatio crucis und Visitatio sepulchri. Das sp{\"a}tmittelalterliche Essener Osterspiel und eine Realisierung 2005}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {67--82}, volume = {39}, journal = {BzG} }Morent, Stefan, „Die Weingartner Visitatio sepulchri aus dem 13. Jahrhundert und ihre Realisierung in der Basilika Weingarten 2010“ in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit dem Zentralkommitee der Deutschen Katholiken (Hrsg.), Inszenieren – Inspirieren – Konfrontieren. Potentiale zwischen Kirche und Theater. Dokumentation eines Werkstattgesprächs der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkommitees der Deutschen Katholiken (ZdK), 12. September 2010 (Arbeitshilfen), Bonn 2001, S. 179–194.

@incollection{Morent.2001, author = {Morent, Stefan}, title = {Die Weingartner Visitatio sepulchri aus dem 13. Jahrhundert und ihre Realisierung in der Basilika Weingarten 2010}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {179--194}, series = {Arbeitshilfen}, editor = {{Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit dem Zentralkommitee der Deutschen Katholiken}}, booktitle = {Inszenieren -- Inspirieren -- Konfrontieren. Potentiale zwischen Kirche und Theater. Dokumentation eines Werkstattgespr{\"a}chs der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkommitees der Deutschen Katholiken (ZdK), 12. September 2010}, year = {2001}, address = {Bonn} }Omlin, Ephrem, „Das ältere Engelberger Osterspiel und der Cod. 103 der Stiftsbibliothek Engelberg“ in: Alfred A. Schmidt (Hrsg.), Corolla Heremitana. Neue Beiträge zur Kunst und Geschichte Einsiedelns und der Innerschweiz , Olten 1964, S. 101–126.

@incollection{Omlin.1964, author = {Omlin, Ephrem}, title = {Das {\"a}ltere Engelberger Osterspiel und der Cod. 103 der Stiftsbibliothek Engelberg}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {101--126}, editor = {Schmidt, Alfred A.}, booktitle = {Corolla Heremitana. Neue Beitr{\"a}ge zur Kunst und Geschichte Einsiedelns und der Innerschweiz}, year = {1964}, address = {Olten} }Osthoff, Helmuth, „Deutsche Liedweisen und Wechselgesänge im mittelalterlichen Drama“ in: Archiv für Musikforschung 7, 1942, S. 65–81.

@article{Osthoff.1942, author = {Osthoff, Helmuth}, year = {1942}, title = {Deutsche Liedweisen und Wechselges{\"a}nge im mittelalterlichen Drama}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {65--81}, volume = {7}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikforschung} }Stäblein, Bruno, „Zur Musik des Ludus de Antichristo“ in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph Müller-Blattau , Kassel 1966, S. 312–327.

@incollection{Stablein.1966, author = {St{\"a}blein, Bruno}, title = {Zur Musik des Ludus de Antichristo}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {312--327}, booktitle = {Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph M{\"u}ller-Blattau}, year = {1966}, address = {Kassel} }Young, Karl, The drama of the medieval church, Oxford 1933.

@book{TdotmcYoung, author = {Young, Karl}, year = {1933}, title = {The drama of the medieval church}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Oxford} }Smoldon William L. und Cynthia Bourgeault, The Music of the Medieval Church Dramas, London and New York 1980.

@book{TMotMCDSmoldonWilliamL.&Bourgeault, author = {{Smoldon William L.} and Bourgeault, Cynthia}, year = {1980}, title = {The Music of the Medieval Church Dramas}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {London and New York} }Traub, Andreas, „Zu einigen Melodien der Wolfenbütteler Marienklage“ in: Josef Kuckertz (Hrsg.), Neue Musik und Tradition. Festschrift Rudolf Stephan zum 65. Geburtstag , Laaber 1990, S. 55–71.

@incollection{Traub.1990, author = {Traub, Andreas}, title = {Zu einigen Melodien der Wolfenb{\"u}tteler Marienklage}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {55--71}, editor = {Kuckertz, Josef}, booktitle = {Neue Musik und Tradition. Festschrift Rudolf Stephan zum 65. Geburtstag}, year = {1990}, address = {Laaber} }———, „Zeitdimensionen im Geistlichen Spiel. Zur Marienklage mit Propheten im Debs-Codex“ in: Kurt Drexel (Hrsg.), Musikgeschichte Tirols. Von den Anfängen bis zur Frühen Neuzeit, Bd. 1 (Schlern-Schriften), Innsbruck 2001, S. 335–351.

@incollection{Traub.2001, author = {Traub, Andreas}, title = {Zeitdimensionen im Geistlichen Spiel. Zur Marienklage mit Propheten im Debs-Codex}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {335--351}, series = {Schlern-Schriften}, editor = {Drexel, Kurt}, booktitle = {Musikgeschichte Tirols. Von den Anf{\"a}ngen bis zur Fr{\"u}hen Neuzeit, Bd. 1}, year = {2001}, address = {Innsbruck} }Boletta, William Louis, The role of music in medieval German Drama. Easter Plays and Passion Plays, Vanderbilt 1967.

@book{TromimGDEPaPPBoletta, author = {Boletta, William Louis}, year = {1967}, title = {The role of music in medieval German Drama. Easter Plays and Passion Plays}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Vanderbilt} }Ursprung, Otto, „Das Sponsus-Spiel“ in: Archiv für Musikforschung 3, 1938, S. 80–95.

@article{Ursprung.1938, author = {Ursprung, Otto}, year = {1938}, title = {Das Sponsus-Spiel}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {80--95}, volume = {3}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikforschung} }Ziegeler, Hans-Joachim (Hrsg.), Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltliches Drama des Mittelalters und der Frühen Neuzeit [Tagung vom 25. bis 27.03.1999 an der Universität zu Köln], Tübingen 2004.

@book{Ziegeler.2004, year = {2004}, title = {Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltliches Drama des Mittelalters und der Fr{\"u}hen Neuzeit [Tagung vom 25. bis 27.03.1999 an der Universit{\"a}t zu K{\"o}ln]}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {T{\"u}bingen}, editor = {Ziegeler, Hans-Joachim} }

Offizien (Historiae)

Je nach Überlieferung konnten auch nur Teile der für ein komplettes Offzium notwendigen Gesänge vorliegen, z.B. wenn ein für den säkularen Cursus verfasstes Offizium für den monastischen Cursus adaptiert werden sollte. In diesem Fall wurden die fehlenden Gesänge meist durch Gesänge aus dem Bestand des Commune aufgefüllt.

Berthold berichtet, sein Lehrer Hermann der Lahme habe u.a. Gesänge zu Verehrung der Heiligen Afra, Wolfgang und Magnus von »außerordentlicher Süße und überragendem Wohlklang« in Wort und Musik gesetzt. Auch andere zeitgenössische Quellen preisen die herausragende Meisterschaft und »Süße« seiner Kompositionen. Inzwischen konnten diese zu einem großen Teil von der jüngeren Forschung, vor allem durch die Arbeiten David Hileys , wiederentdeckt werden. Umstritten ist, ob Hermannus in einer zwischen 1240 und 1250 in der Abtei St. Alban in London angefertigten Handschrift rechts neben Euklid sitzend mit dem Astrolabium in der Hand dargestellt ist (GB-Ob, Ashmole 304 <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/5885f370-ffea-4c09-9d01-a0d4399e82af/>, f. 2v).

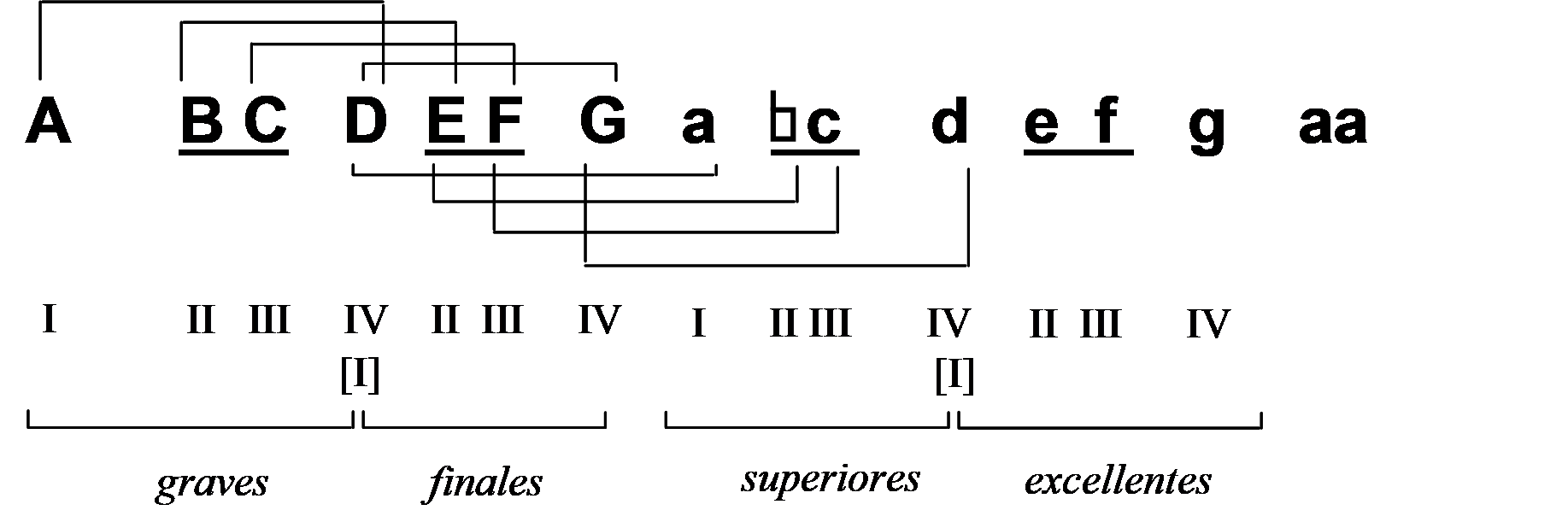

In seinen Offizien gestaltet Hermann die Melodien nach der neuen Auffassung der Modi, wie er sie selbst in seinem Traktat Musica darlegt: Als Strukturtöne der Modi gelten jetzt Finalis, Unterquart, Oberquint und Oktav, die für alle Modi ein Raster bilden, um das herum sich die anderen Töne ranken. In Hermanns Kompositionen wird diese Neustrukturierung besonders ohrenfällig, da fast jedes einzelne Wort, jeder größere Abschnitt von diesen deutlich vernehmbaren Gerüsttönen geprägt wird. Hermann gliedert hierzu die antike Doppeloktav A–a’, wie bereits Hucbald, in vier Tetrachorde mit der von den Finales der Modi her bekannten gleich bleibenden Intervallstruktur Ganzton (tonus) – Halbton (semitonus) – Ganzton (tonus). Hierbei sind das erste (grave) und das zweite (finale), sowie das dritte (superior) und das vierte Tetrachord (excellens) miteinander verbunden, während das zweite und das dritte durch einen Ganzton getrennt sind und die Tonstufe a’ als zusätzlicher höchster Ton erscheint. Hermannus kennt auch die Tonstufe Gamma, bezieht sie aber nicht in seine tonsystematischen Überlegungen mit ein. Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass die einzelnen Tonstufen innerhalb der Tetrachorde strukturell immer gleich sind, d.h. sie besitzen durch allle Tetrachorde hindurch dieselbe intervallische Umgebung. So definiert Hermann vier in ihrem Intervallaufbau verschiedene Quartgattungen, die bei A beginnend jeweils von den graves zu den Tonstufen mit entsprechender Position in den finales reichen. Dass dabei die vierte Quartgattung D–G mit der ersten A–D strukturell identisch ist und trotzdem gesondert gezählt wird, erscheint zunächst als Inkonsistenz, klärt sich aber beim Aufbau der modalen Oktaven. Wirklich vier verschiedene Quintgattungen bildet Hermannus dann jeweils zwischen den finales und den superiores. Die Tonstufen D und d nehmen dabei einen besonderen Platz ein, denn sie bilden gleichzeitig die letzte Position der graves (IV) und die erste der finales (I) bzw. die letzte der superiores und die erste der excellentes:

Quart- und Quintgattungen nach Hermannus Contractus:

| Quarten | Quinten |

|---|---|

| 1. A BC D (t s t) | 1. D EF G a (t s t t) |

| 2. BC D E (s t t) | 2. EF G a (s t t t) |

| 3. C D EF (t t s) | 3. F G a c (t t t s) |

| 4.=1. D EF G (t s t) | 4. G a c d (t t s t) |

Anm.: Mit B und (= b quadratum) bezeichnet Hermann die modernen Tonstufen H und h.

Die Modi werden nun jeweils aus einer Kombination von Quart- und Quintgattungen gleicher Ordnung gebildet, die plagalen aus Quart+Quint, die authentischen aus Quint+Quart. Damit ergibt sich eine Strukturierung der Modi durch die Rahmentöne der sie konstituierenden Intervalle, also durch Quarten und Quinten. Hermann betont dabei nicht ohne Stolz als Vorteil seines Systems, dass diese modalen Strukturtöne jeweils von den ersten, zweiten, dritten und vierten Tonstufen der graves, finales und superiores bzw. der finales, superiores und excellentes gebildet werden und so besonders elegant darstellbar und leicht auffindbar sind. Die Oktav D–d erscheint dabei zweimal, allerdings in verschiedener interner Gliederung: einmal als plagaler G-Modus mit G als Finalis, das andere Mal als authentischer D-Modus mit D als Finalis, was die oben angesprochene vierte Quartengattung D–G erklärt:

Strukturtöne der Modi:

Hypodorisch (Protus plagalis):

A D a

Hypophrygisch (Deuterus plagalis):

B E

Hypolydisch (Tritus plagalis):

C F c

Hypomixolydisch (Tetrardus plagalis):

D G d

Dorisch (Protus autenticus):

D a d

Phrygisch (Deuterus autenticus):

E e

Lydisch (Tritus autenticus):

F c f

Mixolydisch (Tetrardus autenticus):

G d g

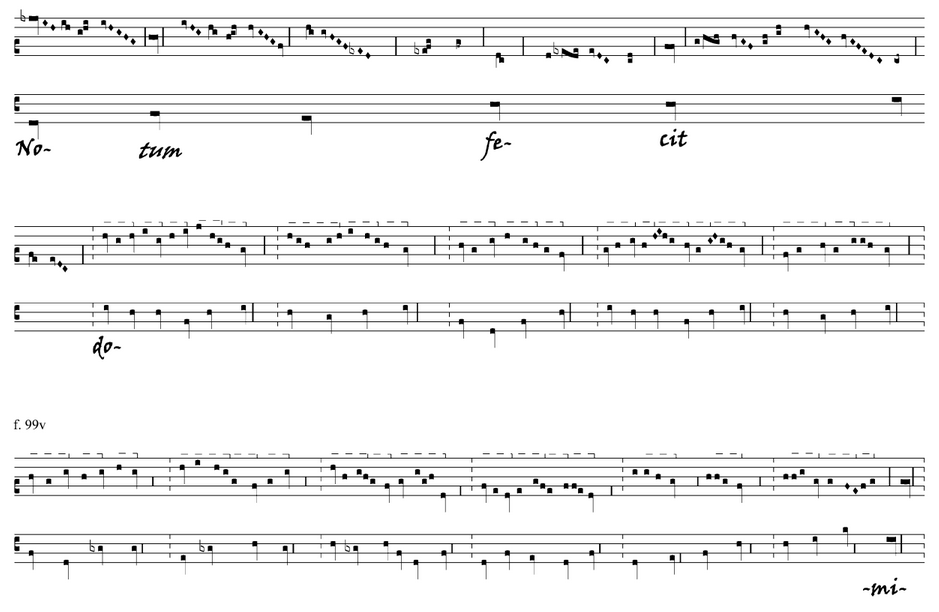

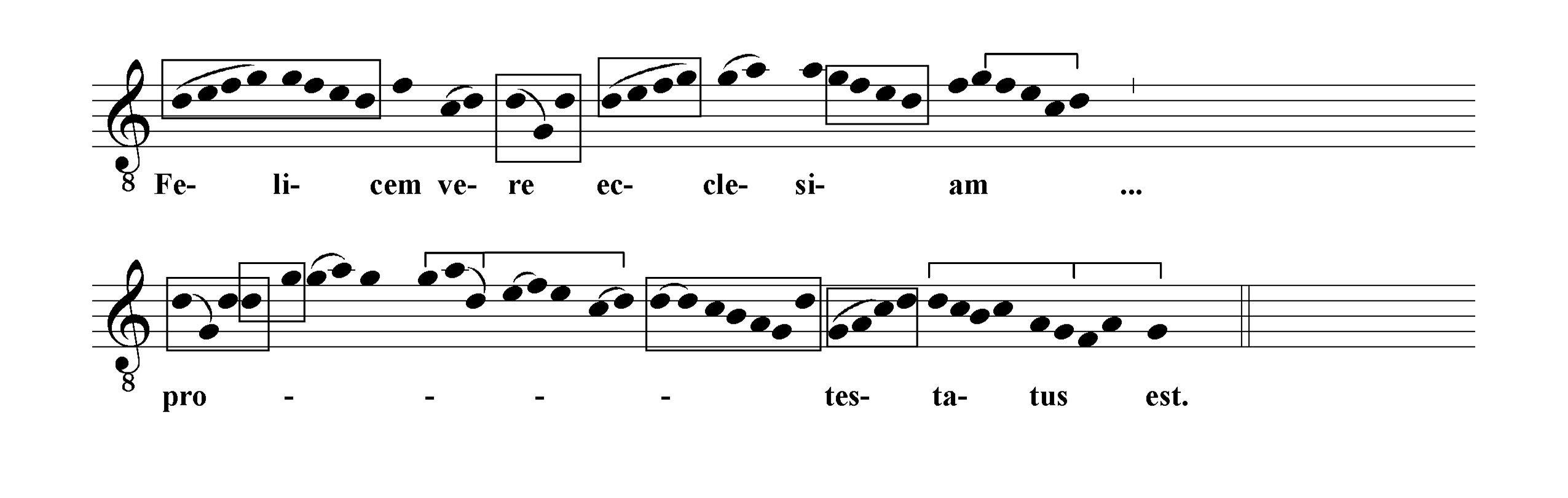

Bsp.: Deutlicher als in der Repetenda des 7. Responsoriums (Cum vitam mores et erudicio der Matutin aus Hermanns Wolfgangs-Offizium konnte beispielsweise die neue Auffassung der Modi kaum klingend verdeutlicht werden: Finalis, Quint und Oktav sind die unüberhörbaren Ankerpunkte der Melodik, und die einzelnen Worte, aber auch das Schlussmelisma, sind fast ausnahmslos in den unteren Quintrahmen und den darüber liegenden Quartrahmen des 7. Modus gefasst, sei es in direkten Sprüngen oder mit ausgefüllten Skalenläufen (s. Rahmen-Markierungen):

Hermannus Contractus: Repetenda des Responsoriums Cum vitam mores aus

dem Wolfgangs-Offizium (Transkription Stefan Morent).

Hermannus Contractus: Repetenda des Responsoriums Cum vitam mores aus

dem Wolfgangs-Offizium (Transkription Stefan Morent).

Regelmäßig findet in Hermanns Kompositionen ein Zusammenschluss von plagalem und authentischem Ambitus statt, den Johannes (Affligemensis) um 1100 als Ohrenkitzel (pruritum aurium) einiger »Neutöner« (novi modulatores) streng ablehnt, von Marchetto da Padova aber im 14. Jahrhundert in seinem Traktat Lucidarium in arte musicae planae als modus mixtus (1317–1318) bezeichnen wird. Nach Hermanns Vorstellung sind diese Gerüsttöne als Grundlage der musica an sich auch ein Abbild der himmlischen Harmonie. In vielem weisen seine Kompositionen damit auf andere des 11. und 12. Jahrhunderts voraus, wie z.B. auf die Gesänge von Hildegard von Bingen. Weiter sind in Hermanns Kompositionen eine Ausdehnung des Gesamttonumfangs, die besonders große zeitliche Ausdehnung von einigen Antiphonen und Responsorien und die Verwendung langer Melismen zu beobachten. Hermanns Gesänge erreichen immerhin mehrfach den Maximalumfang von Oktave+Sext, während beispielsweise die Papst Leo IX. zugeschriebenen Offizien maximal den Umfang Oktav+Quint aufweisen. Das traditionelle Choralrepertoire kennt einen solchen Umfang nur an ganz wenigen herausragenden Stellen, wie beim Vers Pascha nostrum des Oster-Alleluias, ansonsten gilt bereits die Dezim als Sonderfall, wie Johannes betont (nonam vel decimam rarissime contingant). Bei Hermann stellt der traditionelle Oktav- bzw. Non-Ambitus schon die Ausnahme dar und das Bestreben, den Tonraum bis an seine Grenzen zu strecken, zeigt sich in der mehrfachen Verwendung des tiefen Gamma, einer Tonstufe, die eigentlich außerhalb seiner theoretischen Konzeption liegt und besonders plakativ beim Erscheinen eines schrecklichen Dämons (demon nigerrimus et horrore plenus apparuit) in der Afra-Historia eingesetzt wird. Hermanns Responsorien, vor allem aber seine Magnificat-Antiphonen, weisen eine Länge auf, die ihresgleichen sucht, und er verwendet ausladende Melismen mit bis zu 53 Tönen, so z.B. beim letzten Responsorium Martyr sancta dei der zweiten Nokturn des Afra-Offiziums.

Ob das überlieferte Gesangscorpus von Hildegard von Bingen bereits von der ursprünglichen Konzeption her als Sammelwerk, so wie es in den Handschriften entgegentritt, gedacht war, und ob dieses Sammelwerk von Hildegard selbst unter dem heute benutzten Titel erstellt wurde, wird von der neueren Forschung mit guten Gründen bezweifelt.

Dass die beiden Haupthandschriften zur musikalischen Überlieferung bei Hildegard, der Codex Dendermonde (B-DEa [Dendermonde, Bibliothek der Abtei S. Pieters & Paulus] Cod. 9, um 1175, D) und der sogenannte Wiesbadener »Riesencodex« (D-WIl [Wiesbaden, Hessische Landesbibliothek] Hs. 2, 1177–1179/1180–1187?, R), im Rupertsberger Skriptorium entstanden sind, wurde dagegen bereits in den 1950er Jahren schlüssig wissenschaftlich nachgewiesen. Die Notation in diesen Quellen stammt aus dem 12. Jahrhundert und deren Schreiber aus ein- und demselben Skriptorium, das auf dem Rupertsberg anzusiedeln ist. Hierfür spricht auch der Befund der jüngeren Hildegardforschung, dass die Formung der Figur Hildegard als Seherin mit prophetischem Anspruch offenbar ihr Epizentrum im unmittelbaren Umkreis des Rupertsberges hatte und die Filiation ihrer Schriften von dort über relative wenige eng befreundete Klöster, etwa Trier oder Zwiefalten, erfolgte – was durchaus im Widerspruch steht, zu dem bereits von Hildegard und ihrem Umkreis gestalteten Image weitläufiger Bekanntheit, wie es etwa in den Redaktionen des Briefcorpus zu greifen ist. Zumindest bei der größeren der beiden Hauptmusikhandschriften, dem »Riesenkodex«, handelt es sich um ein über einen längeren Zeitraum durchgeführtes Unternehmen, das offenbar den Zweck hatte, Hildegards Werk, und zwar den visionären Teil, in einer Gesamtschau zusammen zu stellen. Die einzelnen Teile dieser »Gesamtausgabe« stammen aus verschiedenen zeitlichen Abschnitten, die von den Lebzeiten Hildegards und unter ihrer Aufsicht bis in die 80er Jahre nach dem Tode Hildegards als Redaktion ihrer engsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reichen. Der musikalische Teil muss nach Ausweis der Lagenmarkierung und auf Grund von Gebrauchsspuren aus einer anderen Handschrift stammen oder getrennt entstanden und später dem Codex beigebunden worden sein. Trotzdem repräsentiert der Riesencodex offenbar die Art und Weise, wie die klösterliche Memoria des Rupertsbergs Hildegard verstanden wissen wollte. In den Kanonisationsakten des kurz nach Hildegards Tod in die Wege geleiteten und erst vor kurzem zum Abschluss gekommenen Heiligsprechungsverfahrens wird ihre musikalische Produktion (cantus eius) als offenbar wichtige Komponente dieses Gesamtbildes extra erwähnt. Die Sammlung der Lieder und des Dramas von Hildegard ist schon deshalb äußerst bemerkenswert für die Überlieferungstradition im Mittelalter, weil sie von einer Frau verfasst wurden, die namentlich bekannt ist. Das gesamte riesenhafte Repertoire des Gregorianischen Chorals für Stundengebet und Messe ist ja fast ausnahmslos anonym überliefert und wenn in diesem Zusammenhang Personen benannt werden, sind es Männer.

Fragt man kritisch nach dem Anteil Hildegards an ihrer Musik, so kann man aufgrund der überlieferten Zeugnisse folgende Hypothese aufstellen: Hildegard vernahm in der Schau Texte und Melodien, die sie vermutlich zunächst singend wiedergab. Dem folgten erste Versuche, die Erscheinungen schriftlich zu fixieren. Wieder später wurde mit ihrem Wissen eine schriftliche Fassung der Gesänge in zyklisch geordneter Reihenfolge erstellt. Diese wurde vermutlich erstmals zwischen 1163 und 1175 für den Codex Dendermonde festgehalten, der dann als Geschenk an das Zisterzienserkloster Villers ging. Eine zweite Redaktion integrierte neu entstandene Gesänge und vervollständigte so die Sammlung für die Präsentation des Gesamtwerks, wie sie heute im Riesenkodex vorliegt. Für diesen Prozess von der ursprünglichen visio bis zur Niederschrift in den heute erhaltenen Handschriften sind verschiedene Stufen des Bearbeitens und Redigierens durch »helfende Hände« anzunehmen. Wir wissen nicht genau, wer die Schreiber waren, woher sie kamen oder aus welcher Tradition sie stammten. Waren es Nonnen des Rupertsberger Konvents oder Mönche befreundeter Klöster wie Trier oder Zwiefalten, die sich vielleicht längere Zeit auf dem Rupertsberg aufhielten und wie bei der Abfassung der Visionsschriften, so auch bei der Erstellung der Musikhandschriften mitarbeiteten? Die Beantwortung dieser Fragen, soweit möglich, ist umso wichtiger, als die Schreiber oder Schreiberinnen eben für die Codierung der Musik Hildegards in musikalische Zeichen verantwortlich waren und damit die Kompositionen in der Form fixierten, die für uns heute die einzige Zugangsmöglichkeit darstellt. Sie schrieben nicht ohne Voraussetzungen, sondern standen in einem bestimmten Traditionszusammenhang.

Generell lässt sich sagen, dass die Hildegardhandschriften dem Typus der sogenannten »deutschen« Neumenschrift (auf Linien) zuzuordnen sind. Dieser Typus umfasst jedoch zahlreiche regional, chronologisch und institutionell verschiedenartige Untertypen, die bisher noch nicht im Detail erforscht sind. Weiterhin ist zu bedenken, dass sich die Zeichen der adiastematischen Neumenschriften bei der Übertragung auf Linien verändern bzw. in der Begegnung mit anderen Schreibschulen neue Zeichen aufnehmen konnten, so dass sogenannte »Kontaktneumensysteme« entstanden. So deuten viele Zeichen der Hildegardhandschriften auf den rheinisch-niederländischen Raum, manche aber wiederum lassen an Einflüsse der Metzer bzw. lothringischen Notation denken oder finden sich in Zisterziensernotationen wieder. Bestand und Anordnung der Gesänge in den beiden Handschriften sind verschieden, die textlich-musikalische Überlieferung ist aber bis auf kleinere Varianten sehr stabil. Größte Unterschiede zeigen sich bei der Ausgestaltung der »Gattungsmomente«. Diese Unsicherheiten sind wohl auf den längeren Redaktionsprozess zurückzuführen, den die Gesänge auf ihrem Weg von der unmittelbaren Auditionserfahrung Hildegards bis zur schriftlichen Fixierung durchliefen.

So ist z.B. das Responsorium O viriditas in Handschrift R (f. 470va–b) mit einer Doxologie, in Handschrift D (f. 162r–162v) jedoch ohne eine solche notiert. Und der Gesang O vos felices radices ist in R (f. 469ra–b) als Responsorium, aber ohne Repetenda, in D (f. 160r–v) dagegen als »Antiphona«, aber mit Repetenda eingetragen. Die Antiphon O beatissime Ruperte erscheint in R (f. 471ra, Edition Lieder S. 89–90) mit, in D (f. 164v) ohne Alleluia-Ruf. Auch die Differentiae könnten in den Handschriften nachgetragen sein, und es ist nicht immer klar, auf welchen Gesang sie sich beziehen. Zwei Gesänge sind gar mit der sonst nicht belegten Gattungsbezeichnung Symphonia/Simphonia (Symphonia virginum : D, f. 164v/R, f. 478r; Symphonia viduarum : D, f. 166r–v/R, f. 478v) rubriziert, was wohl darauf hindeutet, dass diese in keine der bekannten Gattungen eingeordnet werden konnten und eine besondere Nähe zu dem »Klang des Himmels« beinhalten, den Hildegard nach eigenen Aussagen in ihren Auditionen vernahm. Hildegard überschreitet nicht nur die Normen des älteren Choralrepertoires, sondern auch die Neuerungen von Hermannus Contractus: Während Hermannus beim E-Modus noch nicht die ebenso deutliche Gliederung in die Gerüsttöne anwendet wie bei den anderen Modi, überträgt Hildegard das neue Strukturierungsmodell auf alle Modi und damit auch auf den E-Modus.

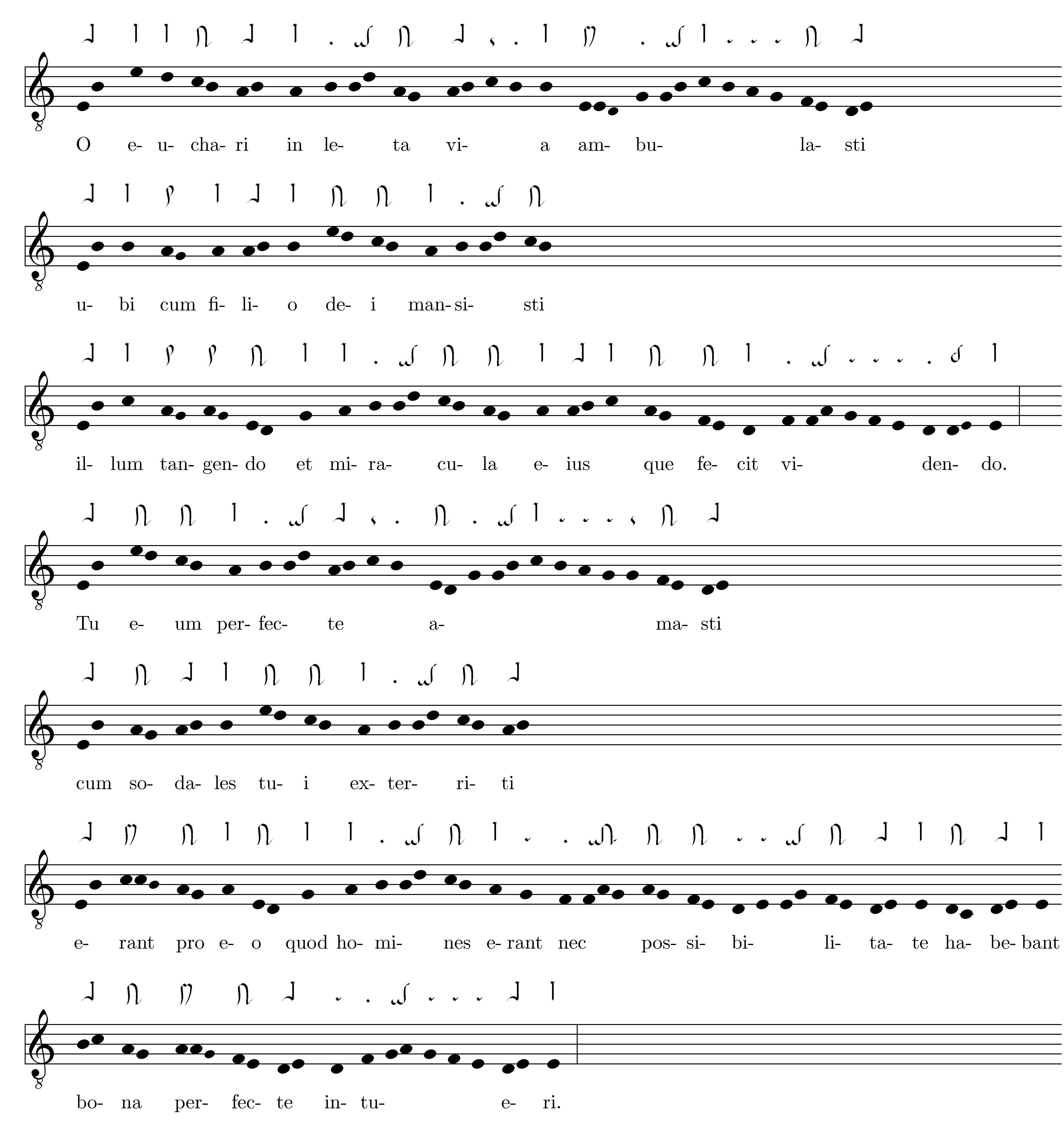

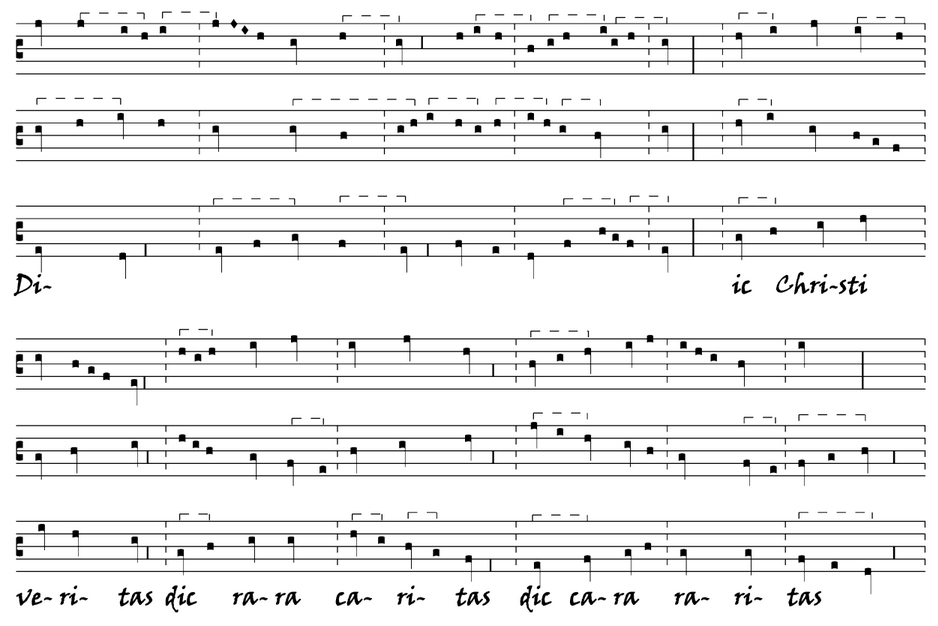

Bsp.: So beginnt die Sequenz auf den Hl. Eucharius O Euchari (R, f. 476ra–b) ganz demonstrativ mit der Eröffnungsformel e–h–e’ und hebt sich damit überaus deutlich von der Musiksprache des älteren Chorals, aber auch von anderen zeitgenössischen Formulierungen des 12. Jahrhunderts ab:

Hildegard von Bingen: Beginn der Sequenz O Euchari (Transkription

Stefan Morent)

Hildegard von Bingen: Beginn der Sequenz O Euchari (Transkription

Stefan Morent)

Während Hermannus in seinen Kompositionen den Maximalumfang von Oktave + Sext erreicht, umfasst Hildegards Responsorium O vos angeli (R, f. 468va–b) den enormen Umfang von zwei Oktaven + Quinte (Γ–d”).

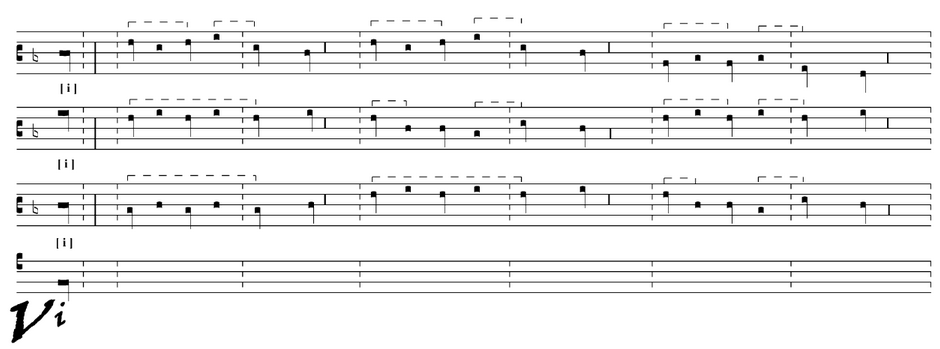

Im Ordo Virtutum stellt Hildegard ein subtiles Geflecht vielfältiger modaler und melodischer Beziehungen zwischen den Reden der einzelnen Virtutes und der Anima her, die eine kontrollierte musikalische Konzeption dieses Dramas belegen. Gleich zu Beginn wird die Rede der Propheten und Patriarchen des Alten Bundes durch die tiefe und damit ferne, Ehrwürdigkeit symbolisierende plagale Region des D-Modus verklanglicht. Dies wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass es sich hier um den Beginn des Responsoriums Qui sunt hi qui ut nubes , V. Dorsa eorum handelt, das sich im Stundengebet an Apostelfesten in der Vesper oder in der Matutin findet. Dies ist bisher die einzige bekannte Stelle, an der Hildegard einen Gesang aus dem Choralrepertoire wörtlich in direktem Zusammenhang mit ihren eigenen Kompositionen zitiert. Dass dies, wie Luca Ricossa vermutet, bedeutet, hier müsse auch das gesamte Responsorium ergänzt werden, ist allerdings durchaus fraglich. Im Riesencodex folgt die Antwort der Virtutes in unmittelbarem Anschluss an das letzte Wort nubes notiert. Hildegard könnte das Zitat auch bewusst herausgeschnitten haben, um die Antwort der Virtutes in ihrer eigenen melodischen Sprache unmittelbar anzuschließen, und damit einen Gesang aus dem Repertoire des älteren Chorals, der den Patriarchen des Alten Bundes zukommt, einem ihrer neuen Gesänge, der die Virtutes charakterisiert, gegenüber zu stellen. Die Virtutes antworten zwar mit der Quint d–a, die die Repetenda des Responsoriums Et quasi mit der Tonfolge d–d–a aufgreift, dann folgt aber bereits bei -mi-ra die für Hildegard typische Folge d–a–d', die bezeichnenderweise im Responsorium nirgends erscheint. Bei der Erwähnung der Patriarchen und Propheten selbst (antiqui sancti) steigt die Melodie aber wieder zur Unterquart ab. Gleichzeitig bilden die beiden unterschiedlichen Regionen des D-Modus, die doch durch die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Finalis miteinander verbunden sind, das Band zwischen den Virtutes und den Heiligen des Alten Bundes und zwischen dem alten Choralrepertoire und Hildegards Neukompositionen ab, die jene als Symbiose zwischen Wurzeln und Zweigen (nos sumus radices et vos rami) beschreiben und dabei bereits den D-Modus verlassen und den E-Modus des Ordo Virtutum einleiten:

Patriarche et prophete: Qui sunt hi, Virtutes: Beginn von O antiqui sancti, Patriarche et prophete: Nos sumus radices (R, f. 478vb, Transkription: Stefan Morent).

Quellen

Hermannus Contractus: Afra-Offizium aus Prüfening: D-Mbs Clm 23037, f. 239v-241v, 12. Jahrhundert

Antiphon Alma redemptoris mater: D-Mbs Clm 23037, f. 241v

Antiphonar aus der Zeit um 1200: Disibodenberg, Sponheim(?): CH-EN (Stiftsbibliothek Kloster Engelberg) 103

B-DEa [Dendermonde, Bibliothek der Abtei S. Pieters & Paulus] Cod. 9

D-WIl Hs. 2 <https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620>

Edition

Tractus Commovisti Domine: GT 90

Quellentexte

Hiley, David und Walter Berschin, Hermannus Contractus (1013–1054): Historia Sancti Magni (Wissenschaftliche Abhandlungen), Ottawa 2013.

@book{HC11HSMHiley&Berschin, author = {Hiley, David and Berschin, Walter}, year = {2013}, title = {Hermannus Contractus (1013--1054): Historia Sancti Magni}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ottawa}, volume = {65/22}, series = {Wissenschaftliche Abhandlungen} }——— (Hrsg.), Hermannus Contractus (1013–1054): Historia Sancti Wolfgangi Episcopi Ratisbonensis (Wissenschaftliche Abhandlungen), Ottawa 2002.

@book{Hiley.2002, year = {2002}, title = {Hermannus Contractus (1013--1054): Historia Sancti Wolfgangi Episcopi Ratisbonensis}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ottawa}, volume = {65/7}, series = {Wissenschaftliche Abhandlungen}, editor = {Hiley, David and Berschin, Walter} }——— (Hrsg.), Hermannus Contractus (1013–1054): Historia Sanctae Afrae martyris Augustensis (Wissenschaftliche Abhandlungen), Ottawa 2004.

@book{Hiley.2004b, year = {2004}, title = {Hermannus Contractus (1013--1054): Historia Sanctae Afrae martyris Augustensis}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ottawa}, volume = {65/10}, series = {Wissenschaftliche Abhandlungen}, editor = {Hiley, David and Berschin, Walter} }Newman, Barbara (Hrsg.), Saint Hildegard of Bingen: Symphonia. A critical edition of the ’Symphonia armonie celestium revelationum’, Ithaca 1988.

@book{Newman.1988, year = {1988}, title = {Saint Hildegard of Bingen: Symphonia. A critical edition of the 'Symphonia armonie celestium revelationum'}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ithaca}, editor = {Newman, Barbara} }Newman, Barbara und Peter Dronke (Hrsg.), Hildegardis Bingensis opera minora, Turnhout 2007.

@book{Newman.2007, year = {2007}, title = {Hildegardis Bingensis opera minora}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Turnhout}, editor = {Newman, Barbara and Dronke, Peter} }Stein, Franz A., „Das ältere Offizium des hl. Wolfgang in der Handschrift Clm 14872 aus St. Emmeram zu Regensburg in der Bayerischen Staatsbibliothek München“ in: Franz A. Stein (Hrsg.), Sacerdos et Cantus Gregoriani Magister. Festschrift Ferdinand Haberl zum 70. Geburtstag , Regensburg 1977, S. 279–302.